平成30年度(2018年)東大評論(文理)の論理構造は二項対立2軸の交差!

★見たり聞いたり触ったりなど知覚できないものは実在させるには?という話★

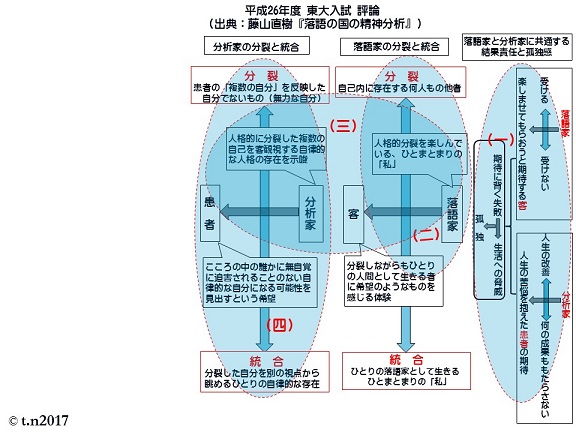

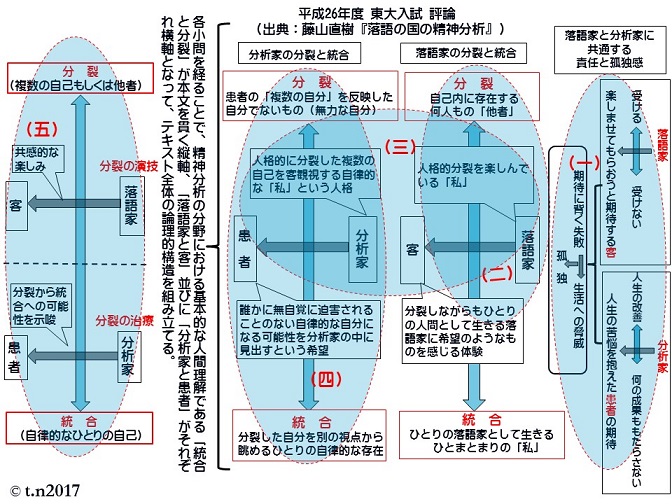

平成30年度東大前期試験(文理共通)評論の出典は野家啓一『歴史を哲学する―七日間の集中講義』です。

●問題文は、下のボタンをクリック●

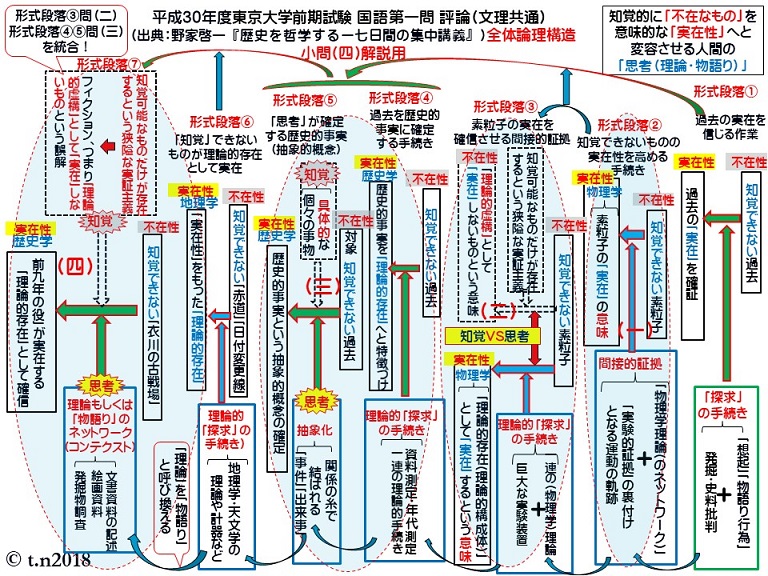

「知覚」的に「実在していない(不在性)もの」は「実在性」という意味を持ち得ないのか、ということを問うた話ですが、本文では知覚的に不在なるものに「実在性」を与えるのが人間の「思考」の働きであり、別の表現では「理論」や「物語り」だと述べています。

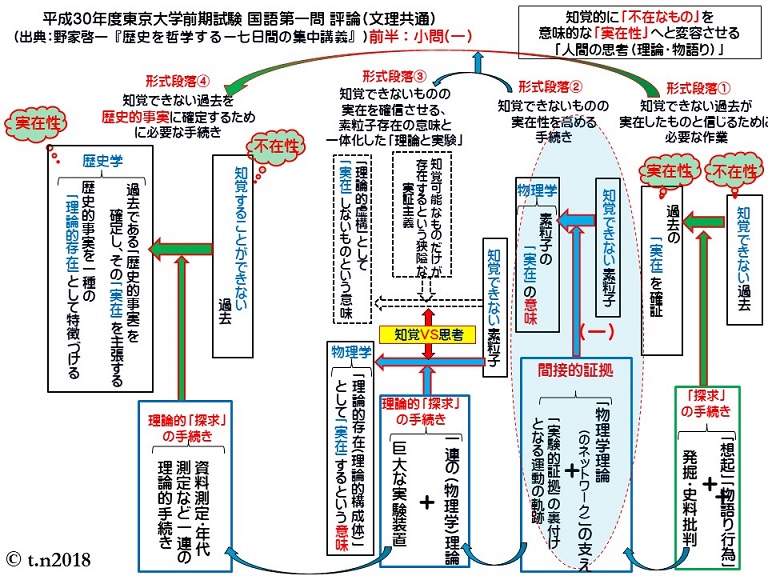

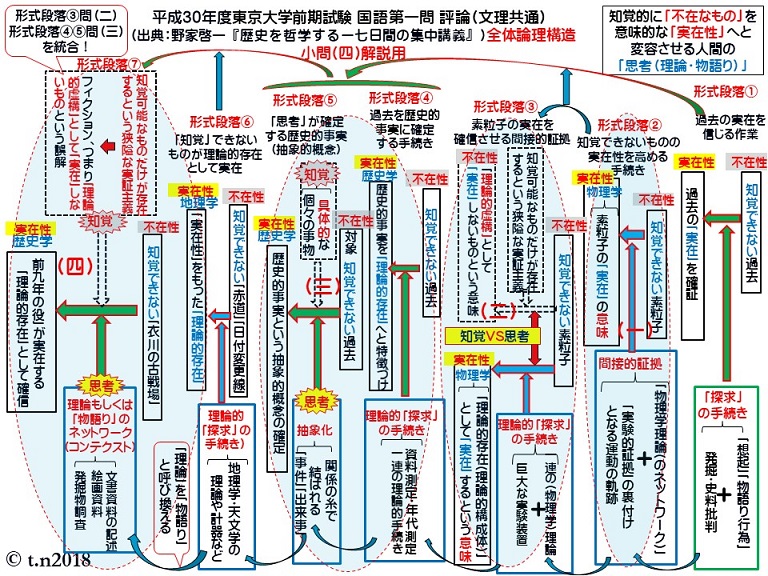

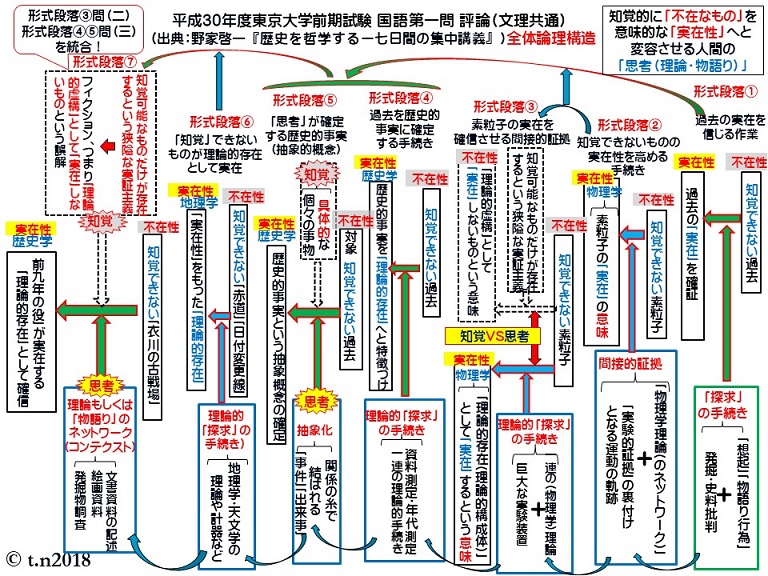

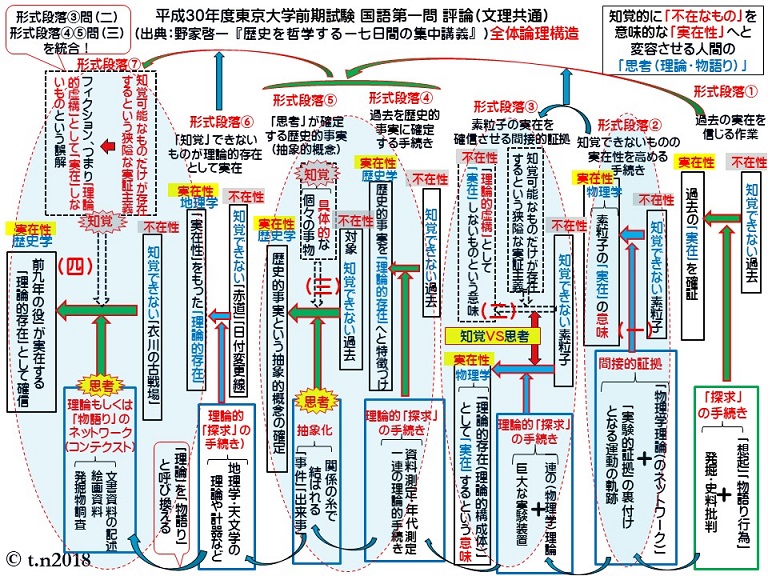

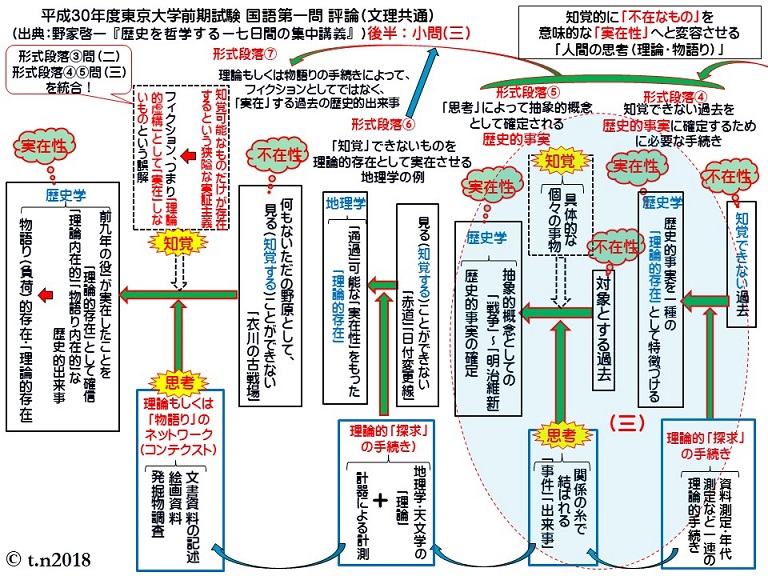

★全体の論理構造★

次の図は、本文の全体論理構造です。

●形式段落①

下図のような論理構造です。過去は知覚できないもの(知覚的に「不在なもの」)であり、その知覚できない過去が「実在」したことを確証するには「『探求』の手続き」が必要と述べています。

形式段落①には全体の論理構造の骨格として一貫して繰り返される「不在(性)VS実在(性)」という二項対立の軸が既に現れており、その軸に「知覚」が絡んできます。て

「不在性」をもった知覚できないものが「『探求』の手続き」を踏めば「実在性」をもつようになるという内容から、「知覚」と「『探求』の手続き」を行う「思考」が、もう一つの二項対立軸の両極だろうと推論し始める人も、この形式段落の段階で既にいるでしょう。

実際に、形式段落⑤傍線部ウでは「知覚」と「思考」が二項対立の軸として明示され、「『探求』の手続き」は「思考」の働きの側の内容になっています。

●形式段落②・③

全体を読むと本文は歴史学を主題にした内容ですから、形式段落②・③の素粒子という物理学分野の話は歴史学の話をよく理解してもらうための例示に過ぎないことがわかります。

したがって、小問(一)傍線部アが設定された形式段落②は歴史学と分野は異なりますが、論理構造は形式段落①と全く同じです。

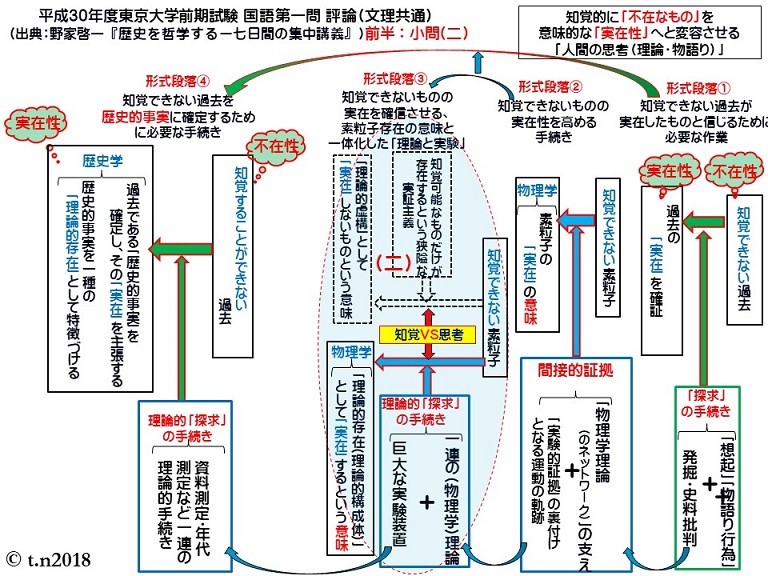

図の後に解説が続く☟

☞解説の続き

ただし、形式段落③の「知覚可能」なものだけが存在するという「狭隘な実証主義」では、見えない素粒子はあくまでも理論的虚構であり、実在しない存在という扱いを受けてしまいます。

しかし、筆者は見えない素粒子も「理論的『探求』の手続き」によって実在が確信できるのだとしています。

このときの物理学理論を組み立てる作業を担うのは「思考」であるのは言うまでもないことであり、「思考」という表現は、形式段落⑤まで読者は待たされますが、呑み込みの早い人は形式段落③において既に「知覚VS思考」の二項対立軸(論理構造図の中では赤い↕で示した対立)が見えてきているはずです。

この二項対立軸が見えていないと、小問(二)傍線部イの「理論的虚構」の意味内容を、解答の中にうまく構造化して取り込んだ記述できないでしょう。

●形式段落④・⑤

形式段落②・③の理論物理学の事例を経て、形式段落④・⑤の歴史学の話へと戻ります。

形式段落④は基本的に形式段落①と論理構造が変わらず、見たり聞いたり触ったりという「知覚」では捉えられない「歴史的な過去」を歴史学という学問の中において「実在性」あるものにするためには、一連の「理論的手続き」が必要だという話が、形式段落①よりもやや抽象度を高めて繰り返されます。

図の後に解説続く☟(スマホで読んでいる方のために、全体の論理構造図(設問箇所も含む)をもう一度、次に示しておきます。)

☞解説の続き

そして、形式段落⑤では、歴史学は関係の糸で結ばれた「事件」「出来事」(後に抽象的な概念とされるもの)を対象とし、「知覚」によって具体的に見たり聞いたり触ったりできる個々の「事物」を対象としない、と語られています。そして、歴史学では関係の糸で結ばれた「事件」や「出来事」を理論的に「実在」するものとして記述していくのです。

つまり、ここでの「関係の糸で結ぶ」という比喩的表現は「思考」による抽象化のプロセスの謂いであり、その抽象化のプロセスを経ることで、「事件」「出来事」は抽象的概念としての『戦争』『軍隊』『フランス革命』『明治維新』となり、歴史学上の「実在性」を確定させていくのです。

さらに、形式段落⑤では、「知覚」を補う「具体的(2行目)」という表現や「思考」を補う「抽象的(1行目、傍線部ウ)」という表現も用いられています。

以上を簡潔にまとめたものが、小問(三)傍線部ウです。ここでは、「知覚(具体)VS思考(抽象)」という二項対立軸 が明らかに示されています。

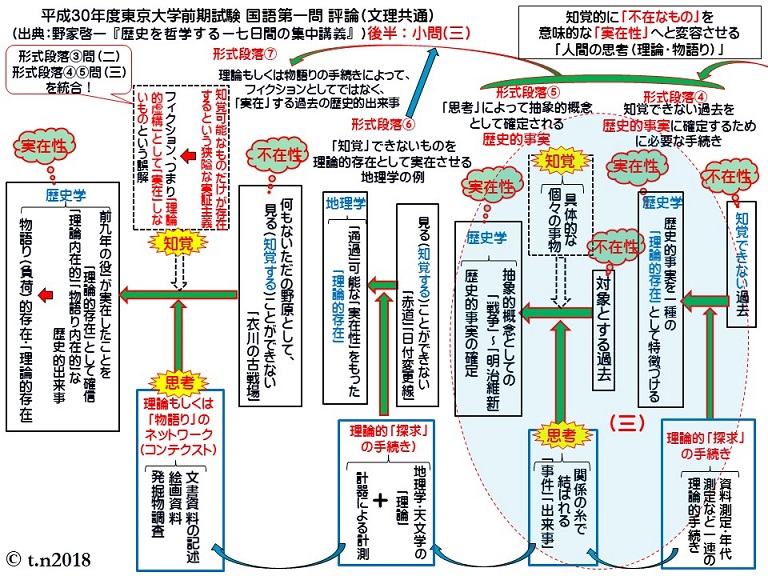

●形式段落⑥・⑦

形式段落⑥の地理学の事例は本文になくても全体の論旨は十分に分かります。要は、見えない赤道など(知覚的に不在なもの)も理論的な探求の手続きによって「実在」が保証されるという、これまで何度もくり返された論理構造です。

次の形式段落⑦は、過去の出来事の「実在(性)」を「理論=物語り」という探求の手続きによって確信していくという内容です。

小問(四)傍線部エで用いられた「理論内在的」「物語り内在的」という表現は、歴史学上の実在が確定された過去の出来事は「理論もしくは物語りという探求の手続き」を経たものであるということを、簡潔かつ抽象的な用語で示したものです。

同じく、小問(四)傍線部エの「フィクションといった誤解」という表現の内容についてです。

論理構造図で分かるように、現在では「知覚的に確認できない過去の事物」は「理論もしくは物語りという探求の手続き」を経ない限り、形式段落③における「知覚可能なものだけが実在するという狭隘な考え方」や、形式段落⑤における「知覚できる具体的な個々のものしか対象にしない考え方」に基づくと、常にフィクション(虚構もしくは根拠のない架空の出来事)ではないかという誤解が生まれるというわけです。

逆に、そのような誤解を防止するためにも「理論もしくは物語りという探求の手続き」はやはり必要であり、それでこそ歴史的出来事の存在は「物語り的存在」と呼べるのです、と筆者は語っているのです。

したがって、小問(四)傍線部エが設問文に「全体の論旨を踏まえて」と条件を付けているのは、主に形式段落③と形式段落⑤に現れた「知覚VS思考」の二項対立軸を踏まえた上で、傍線部エの「フィクション」という表現内容を正しく理解しているのかを問おうとしているとも言えます。

【★小問の解説・解答★】

小問ごとに、設問の該当する箇所の論理構造を確認していきましょう。各小問の正答例は青フォントで示しています。小問(五)は漢字問題ですから省略します。

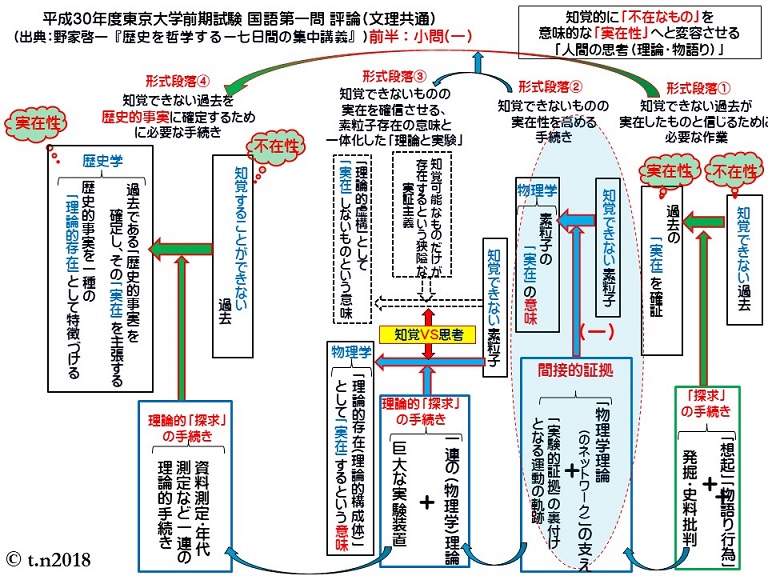

●小問(一)は、内容説明問題です。

知覚できない素粒子が実際に存在(実在)していることを確信できるのは、現代の物理学が理論に基づく各種の実験を実施し、その過程において確認できた運動の痕跡が素粒子実在の間接的な証拠となっているからだ、と本文は語ります。。

解答を記述する際は、上の図の中の楕円(一)で囲んだ形式段落②の論理構造を踏まえ、「知覚できない素粒子」に「実在」の意味を与えているのは「現代の物理学」であること、「現代の物理学」が「理論と実験」によって素粒子が実在していることを証明する「間接的証拠となる素粒子の運動の軌跡」を捉えていること、以上をまとめれば良いのです。

正答:現代の物理学が理論とそれに基づく実験という手続きを踏まえて捉えた運動の軌跡を、実際には知覚できない素粒子の実在を確定する間接的な証拠であるとしていること。(77文字)

●小問(二)は、内容説明問題です。

まずは、傍線部イの「理論的虚構」について説明します。下の図の楕円(二)で囲んだ形式段落③の論理構造を確認しながら解説を読んでください。

形式段落③の5行目から最終行目までの「ですから」で始まる一文が、最も大きな手掛かりとなります。

傍線部イの「『理論的虚構』という意味はまったく含まれていない」と、形式段落③内の5行目から最終行目までの「ですから」で始まる一文の前半である「見聞臭触によって~狭隘な実証主義は捨て去らねばなりません」の表現上の一致に着目してみましょう。

すると、上の形式段落③の論理構造図を見ることでわかってもらえると思いますが、「理論的虚構」と「見聞臭触によって~狭隘な実証主義」の関係は、「理論的存在(理論的構成体)」と「理論的『探求』の手続き」の関係と対置された形で両者が緊密に繋がっていることに気づかされます。

どのような繋がりかというと、これも上の形式段落③の論理構造図で理解できると思いますが、知覚可能なものだけが確かな実在性をもつという狭隘な実証主義からすれば、知覚不可能な素粒子はあくまでも「理論上の虚構」として扱われ、いつまで実在しないものとなっていくということなのです。

しかし、この形式段落③内の5行目から最終行目までの「ですから」で始まる一文の後半では素粒子の「『実在』の意味は理論的『探求』の手続きと表裏一体のもの」とありますから、素粒子は物理学における理論や巨大な実験装置と一体的なものとしてその「実在の意味」が語られるものとなるのです。

解答を記述する際は、知覚中心主義的な存在論では素粒子は虚構として扱われるということ、物理学上の理論や実験と一体的に素粒子実在の意味は語られるということ、以上をまとめれば良いのです。

主だった大手予備校のように、「虚構」の辞書的な意味を字数の半分以上に亘って冗漫に書いた末に、何の論理的な構造ももたない答案とならないように注意しましょう。

そのためにも、「実在VS不在」と「知覚VS思考(ここでは探求の手続き)」という二つの軸による論理の構造化をはっきりと意識して答案を記述することです。

正答:素粒子は知覚不能なものは実在しないという前提の中で虚構として扱われるのではなく、物理学上の理論や実験と常に一体的にその実在の意味が探求されるということ。(76文字)

形式段落③の段階では「理論的『探求』の手続き」という表現で留まっていますが、全体の論理構造を俯瞰すると「理論的『探求』の手続き」は「知覚VS思考」の二項対立軸の「思考」の側にあります。

【★★重要★★】

形式段落③は形式段落⑦での全体の論理構造を踏まえた小問(四)傍線部エに繋がる重要な表現内容をもった段落です。

【第1点目】

形式段落③内の5行目から最終行目までの「ですから」で始まる一文の後半における素粒子の「『実在』の意味は理論的『探求』の手続きと表裏一体 のもの」の「表裏一体のもの」は、形式段落⑦で設定された小問(四)傍線部エ内の「理論内在的」あるいは「物語り内在的」という表現に繋がっています。

【第2点目】

形式段落③の傍線部イにおける「理論的虚構」という表現は、後に形式段落⑦の「フィクションといった誤解」に連なっていく重要な表現ですから、このことをしっかり押さえておきましょう。

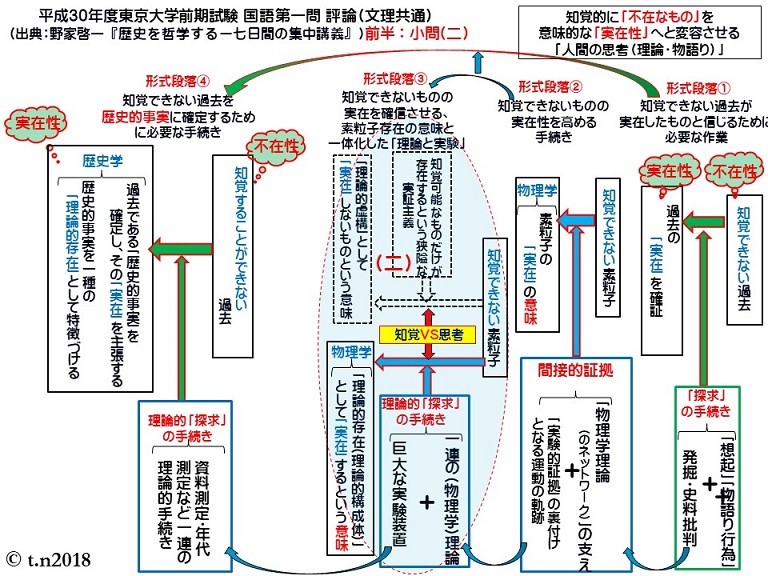

●小問(三)は、内容説明問題です。

傍線部ウで「知覚(具体性)VS思考(抽象性)」の二項対立軸が明示されますので、本文全体の論旨を成す理的な構造がよりはっきりとしてきます。

下の図の楕円(三)で囲んだ形式段落④・⑤の論理構造を確認しながら解説を読んでください。

形式段落④は、形式段落①の論理構造を受け継いでいます。

「知覚」では具体的に捉えられない「歴史的な過去の事物」を、「理論的存在」としての「実在性」をもつものとして確定するため、歴史学においては一連の「理論的手続き」が必要とされているという話でした。

形式段落⑤では、「知覚」を補う「具体的(2行目)」という表現や「思考」を補う「抽象的(1行目、傍線部ウ)」という表現が出てきます。

さらに、形式段落⑤においては、歴史学は戦争で殺される一人一人の人間などといった具体的な「個々の『事物』」を記述の対象にしないと述べていますが、それは筆者の論旨に沿えば当然のことでしょう。というのも、過去の時代の具体的な「個々の『事物』」は、そもそもが既にもう知覚できない存在なのですから。

では、歴史学は既に「知覚」できなくなった過去の具体的な「個々の『事物』」をどのようにして記述するのでしょうか?

それに言及しているのが傍線部ウの「抽象的概念」・「思考の対象」という表現です。つまり、歴史学は「知覚できない過去」を「抽象的概念」もしくは「思考の対象」として記述するのです。

このときの「思考」の働きについては、上の論理構造図で確認すればわかります。「思考」の働きとは、形式段落④では一連の「理論的手続き」によって「理論的存在」として特徴づける作業ということであり、形式段落⑤では関係の糸で結ばれた「事件」「出来事」によって「抽象的な概念」もしくは「歴史的事実」として確定する思考の作業のことです。

「抽象」とは「多くの具体的な事物に共通な属性を抜き出し、これを一般的な概念としてとらえること」ですから、まさに歴史学における過去の記述の際には思考のもつ抽象化の力が働いてるということです。

以上、解答を記述する際は、「抽象もしくは抽象化」という語彙の意味をしっかりと理解した上で、 上の論理構造図で明らかなように、主に形式段落⑤の論理構造の縦軸&横軸を踏まえた答案作りを心がけましょう。

正答:歴史学の記述の対象は知覚できない過去の具体的な事物ではなく、思考の働きによって個々の事物に共通な属性をつなぎ合わせながら構成される抽象的概念であるということ。(79文字)

【★★重要★★】

形式段落⑤の「歴史学は視覚可能な具体的な『個々の事物』を対象とせず、思考の働きによる抽象的概念として存在(実在)を確定できる『事件』『出来事』を記述の対象にしている」という内容は、形式段落⑦での全体の論理構造を踏まえた小問(四)傍線部エでの解答に繋がる重要な表現内容をもった段落です。

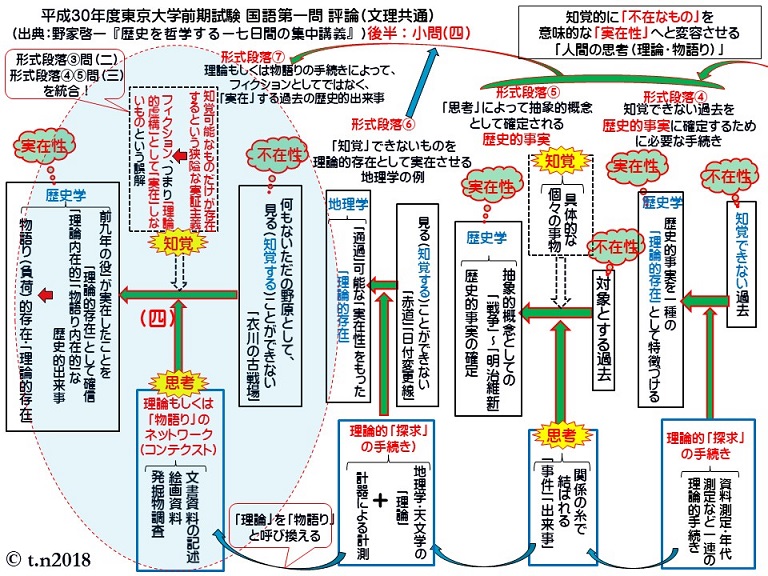

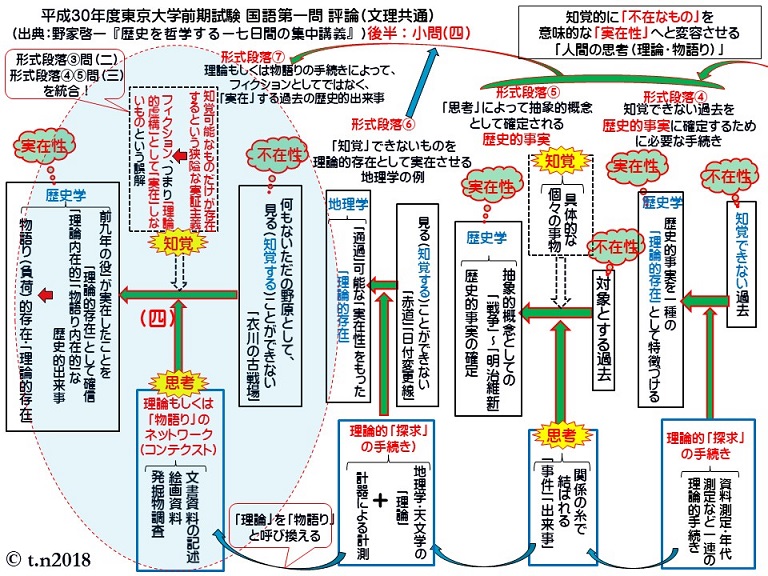

●小問(四)は、全体論理構造を踏まえながらの理由説明問題です。

下の二つの図の楕円(四)で囲んだ形式段落⑦、並びに縦軸が明示された形式段落③・⑤との関連性とを確認しながら解説を読んでください。

この設問が「本文全体の論旨を踏まえた上で」とあるので、先ず後半の論理構造図、続いて全体の論理構造図を掲載し、全体の論旨や形式段落相互の関係性が改めて理解しやすいようにしておきます。

さて、解答するに当たっての方針を立てます。

傍線部エに「歴史的出来事の存在は~フィクションといった誤解をあらかじめ防止しておくならば~それを『物語り的存在』と呼ぶこともできます」とあります。

この文章を「歴史的出来事の存在は~フィクションという誤解をあらかじめ防止することで~それを『物語り的存在』と呼ぶこともできる」と読み替えて解釈すると、自ずと理由説明がしやすくなるのではないでしょうか?

いずれにせよ、「フィクションという誤解をあらかじめ防止」していないと、なかなか「歴史的出来事の存在」を「物語り的存在」と呼びづらいのは何故か?という設問ですから、まずは「フィクションという誤解」の意味内容を明らかにすることが、答案作りの重要なポイントになります。

★本文後半の論理構造図★

最初に、傍線部エの「歴史的出来事の存在は『理論内在的』あるいは『物語り内在的』」についてです。

小問(二)正答の後の【★★重要★★】では、形式段落③と形式段落⑦の関係について、次の2点で言及していましたので、ここで改めて確認します。

【第1点目】

形式段落③内の5行目から最終行目までの「ですから」で始まる一文の後半における素粒子の「『実在』の意味は理論的『探求』の手続きと表裏一体 のもの」の「表裏一体のもの」は、形式段落⑦で設定された小問(四)傍線部エ内の「理論内在的」あるいは「物語り内在的」という表現に繋がっています。

つまり、形式段落③の「知覚できない素粒子」の例と同じように、知覚できない過去が歴史的出来事として存在(実在)するには、歴史学における歴史的出来事の存在(実在性)は常に「理論的『探求』の手続きと表裏一体 のもの」でなければならず、そのような「理論との表裏一体性」を形式段落⑦の傍線部エでは「理論内在的」あるいは「物語り内在的」と表現しているのです。

【第2点目】

形式段落③の傍線部イにおける「理論的虚構」という言葉は、後に形式段落⑦の「フィクションといった誤解」に連なっていく重要な表現です。

つまり、形式段落③の「知覚可能なものだけが存在(実在)する」という知覚中心主義的あるいは知覚絶対的な狭い考え方では「見えない素粒子」は「理論的虚構」でしかなくなるように、形式段落⑦の歴史学が扱おうとする「見えない過去」も「知覚可能なものだけが存在(実在)する」という考え方からすれば、所詮「フィクション」にすぎないということです。

もちろん、「見えない過去」は「フィクション」としてしか語れないというのは誤解であって、歴史学では「見えない過去」は「理論もしくは物語りのネットワーク」という思考の働きと一体化することで、理論的な存在・物語り的な存在として確定していく、というのが筆者の主張です。

そもそも、小問(三)正答の後の【★★重要★★】でも指摘したように、「歴史学は具体的に視覚可能な『個々の事物』を対象とせず、思考の働きによって抽象的概念として存在(実在)を確定できる『事件』『出来事』を記述の対象にしている」のですから、歴史学は「知覚(具体性)VS思考(抽象性)」の二項対立軸では「思考=物語り」の側にあるのです。

★本文全体の論理構造図★

また、形式段落⑦の5行目「『物語り』のネットワーク」や7行目「一定の『物語り』のコンテクスト」という表現は、これまでに繰り返されてきた「知覚できないもの(例:素粒子や赤道など)の実在性」を確定する「一連の理論的手続き」といった表現の言い換え(呼び換え)となります。

歴史学で扱われる過去の「出来事」は一定の時間的な前後の繋がり、もしくは文脈(ネットワーク)の中で語られますから、物理学や地理学で用いた「理論」より歴史学では「物語り」と呼び換えるのがふさわしく思えます。

以上、形式段落③・④・⑤の中に設定された小問(二)・小問(三)によって明らかになった「不在(性)VS実在(性)」と「知覚(具体性)VS思考(抽象性)」の二つの交差する二項対立軸を意識しながら、前述したように「フィクションという誤解をあらかじめ防止」していないと、なかなか「歴史的出来事の存在」を「物語り的存在」と呼びづらいのは何故か?という設問の趣旨に沿うように答案をまとめていきましょう。

「歴史的出来事の存在」を「物語り的存在」といえるためには「フィクションという誤解をあらかじめ防止」という条件が付いていることをしっかりと理解しておけば良いのです。

正答:歴史学が記述する過去の出来事は理論的な探求の手続きという思考の働きと一体化した抽象的概念である以上、知覚可能な具体的事物だけが実在するという発想を排除することで、実在性をより確保した虚構ではない物語りとして歴史学が語ることができるから。(118文字)

●問題を振り返ろう!「不在性VS実在性」と「知覚(具体)VS思考(抽象)」の交差する論理構造

① 小問(一)(二)では、知覚できない不在性という特徴をもった素粒子が、思考の働きによる理論の手続きと一体化してその実在性が明らかになるという論理的構造が構築されています。

② 小問(三)では、歴史学が語るのは知覚できない過去の具体的な事物ではなく、思考の働きによ構成される抽象的概念であるという内容が論理が主張されてます。

③ 小問(一)から(三)を解答することで明らかになった、全体の論旨の骨格である「不在性VS実在性」と「知覚(具体)VS思考(抽象)」の交差する論理構造を踏まえ、小問(四)では傍線部エ中の「フィクション」(=虚構もしくは根拠のない架空の出来事)という語を手がかりにした答案作りをすることとなります。

以上のように、平成30年度東大評論問題は小問を(一)から(三)へと順に解いていくことで(四)の全体問題へとたどり着くといった東大らしい従来通りの設問構成となっていました。

ある大手の予備校が〈総括〉で「設問の意図がわかりづらい」「解答の照準が定めにくい」と解説したような点は微塵もなく、今回の評論文は同じような論理構造を各形式段落で繰り返していますので、語句の類似性や対称性を土台にしながら「評論スキーマ」を前提にした演繹的推論によって二項対立軸を確定していけば、読み易くかつ解き易い評論問題となっていました。

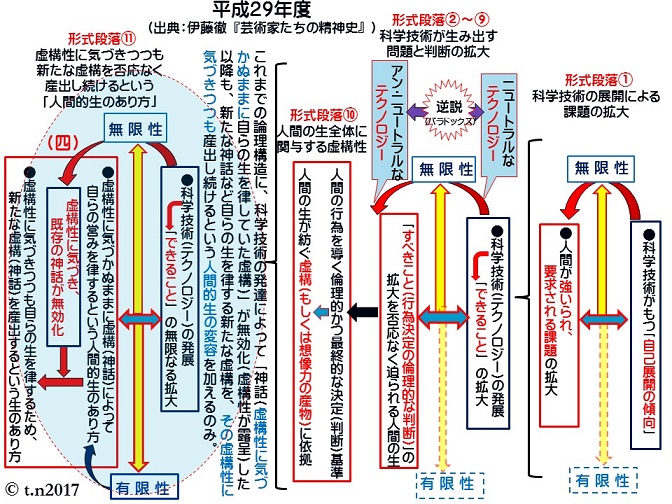

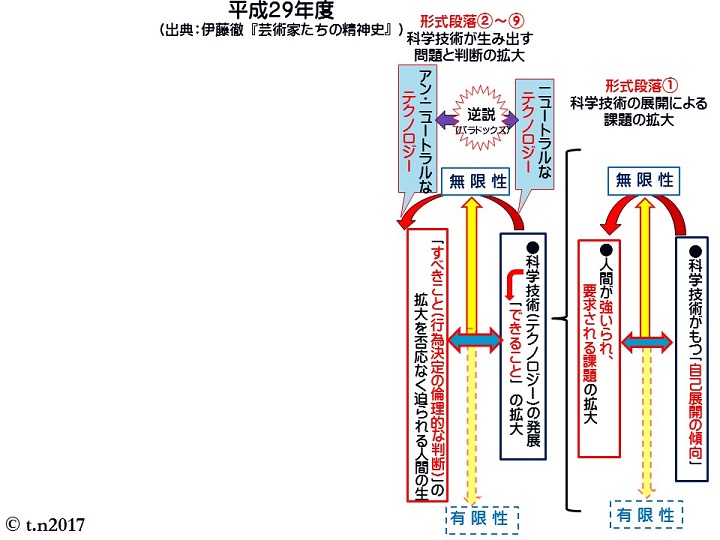

平成29年度(2017年)東大評論(文理)の論理は、京大同様に2本の軸が交差する構造!

★科学技術の発展は、人間の「生の営み」のもつ虚構性を露わにする、という話★

28年度同様に29年度も易化したままの、単純な全体の論理構造でした。問題素材文のレベルは高3年用の教科書に掲載される文章と同じレベルです。

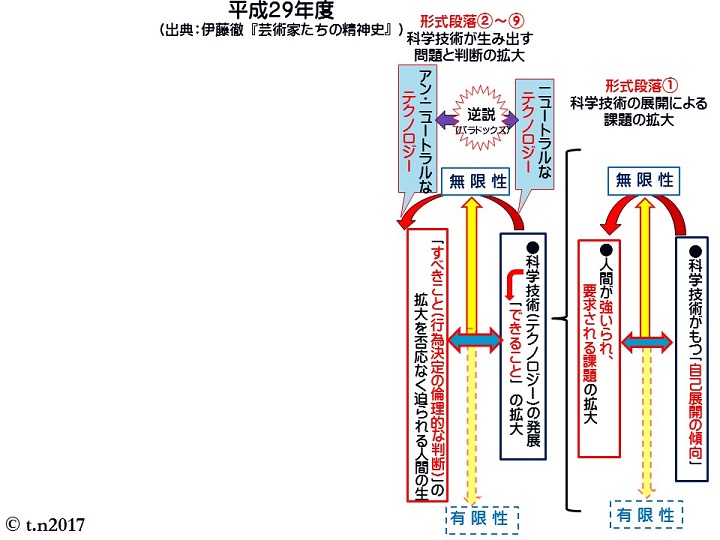

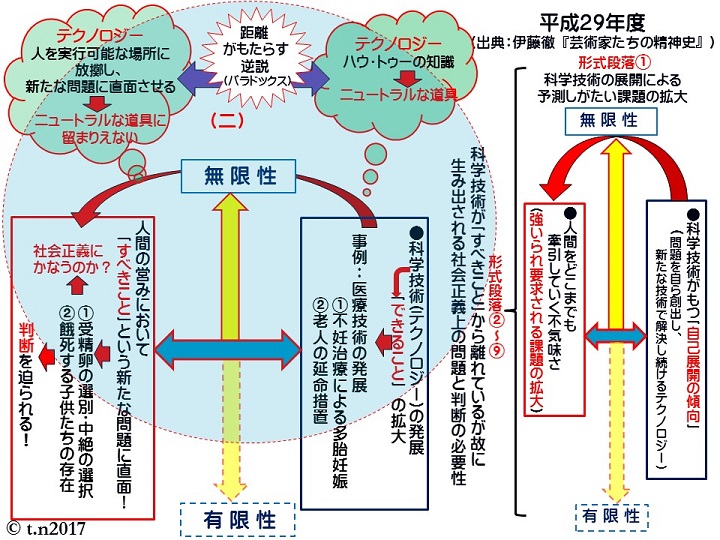

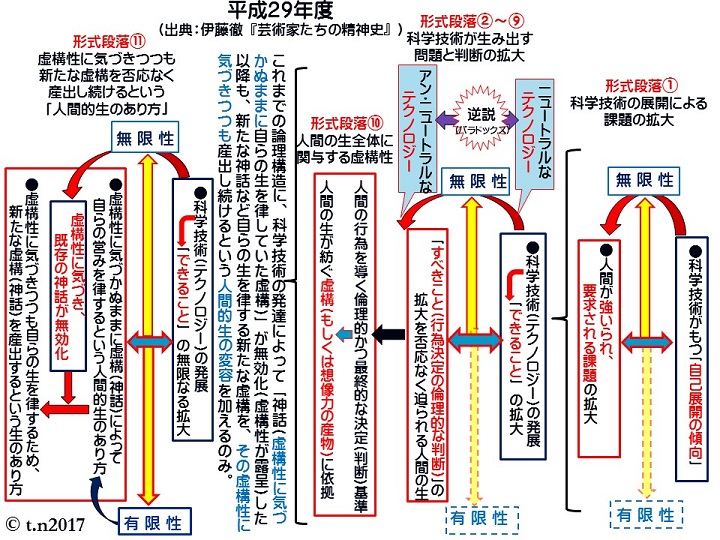

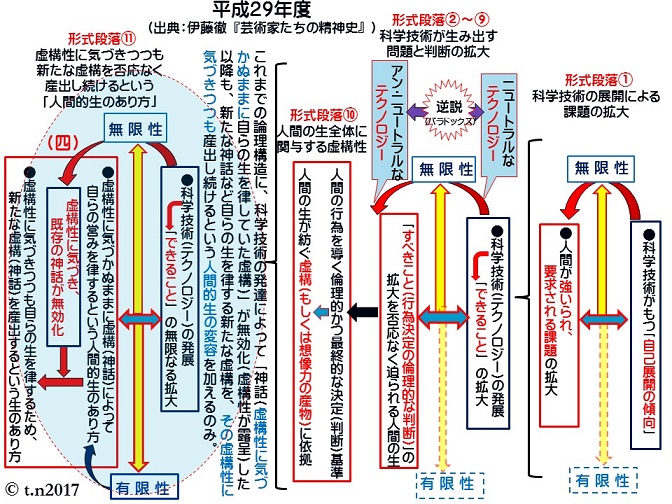

下の図は、その平成29年度東大二次試験(文理共通問題)の評論(出典は伊藤徹氏『芸術家たちの精神史』一部省略)の前半の論理構造です。

★全体の論理構造の解説★

この文章は、予備校が抽象性・観念性が高いなどと評価してますが、実は、沢山の具体的な事例(本文には事例紹介が計4回も用いられているほど)をしっかりと取り上げていて、分かりやすくなっています。

●次のボタンをクリックし、「問題文」を参照。

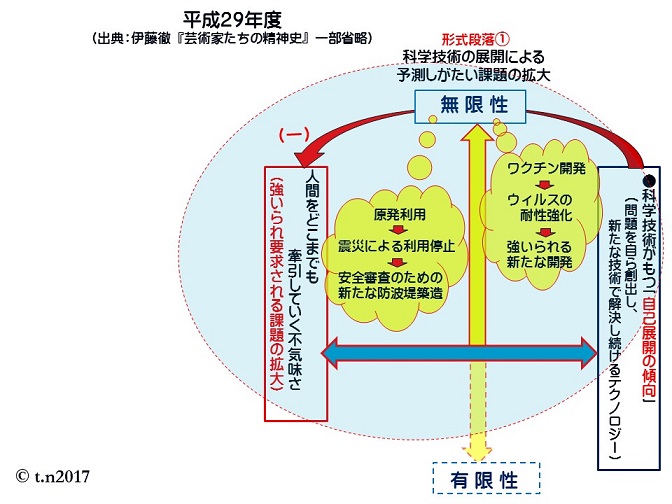

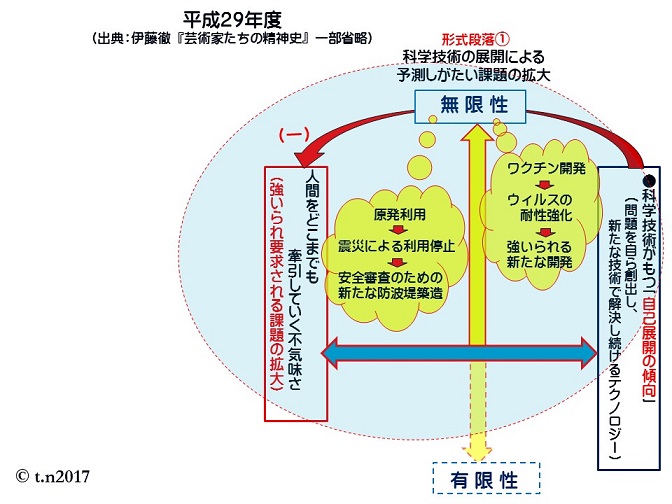

●まず、形式段落①

科学技術のテクノロジーが発達すると多くの課題が増加すると述べ、その課題の事例として環境破壊、ウイルスの耐性、高い防波堤の構築が取り上げられています。そして、人間の営みに難題をつき付け続けるこの連鎖の「不気味さ」に関する問題が、小問(一)です。

この形式段落①によって、全体の論理構造を決定づける「無限性という観点」から見た「科学技術の発達VS人間の生き方の変容」という軸(論理の道すじ)の骨格が示されたわけです。

このとき、「無限性」という観点に対する「有限性」という観点を繋いだ軸を想定すると、小問(四)の問題が解きやすくなりますよ。

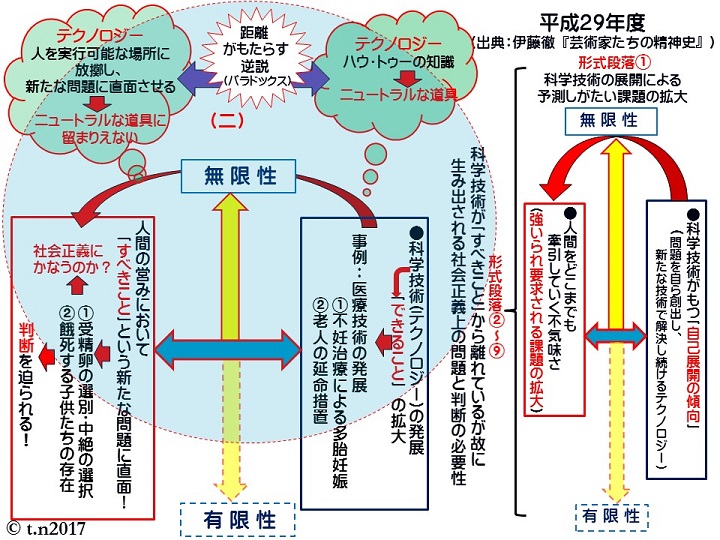

●形式段落②~⑨

科学技術の発達として医学領域での具体的な事例を二つ、「不妊治療による多胎現象」と「老人の延命治療」を示しています。そして、それぞれに付随して浮かび上がる問題として「受精卵の取捨選択や中絶の問題」「老人延命よりも悲惨な餓死する世界の子どもたちの救済問題」を紹介し、それらは社会正義上の課題として、その解決のための判断を我々に迫ってくると述べています。

つまり、科学技術そのものは「人間の行為や意思の決断」から離れたところで発展するもの、言い換えれば人間の営みにとって本来は「ニュートラル」であるものですから、形式段落①で触れられていたような「自己展開の傾向」をもちます。

しかしながら同時に、科学技術の発達は、結果的に新たな課題解決のための判断を人間に否応なく迫り続けるものとなり、言わば人間にとって「アン・ニュートラル」なものになっていくというのです。

以上、ここでは「科学技術の発達」が「人間の営み」に対して「ニュートラル」であるが故に、かえって「アン・ニュートラル」なものになっていくというパラドックス(逆説)の論理が成立するのであり、それを説明させるのが小問(二)です。

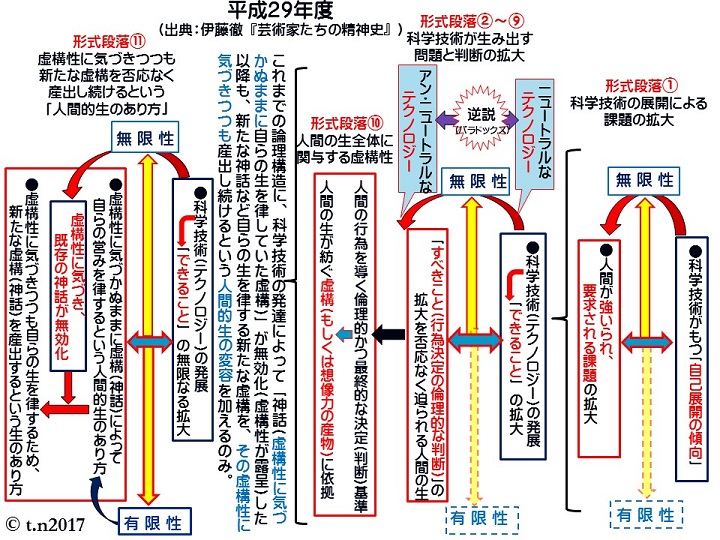

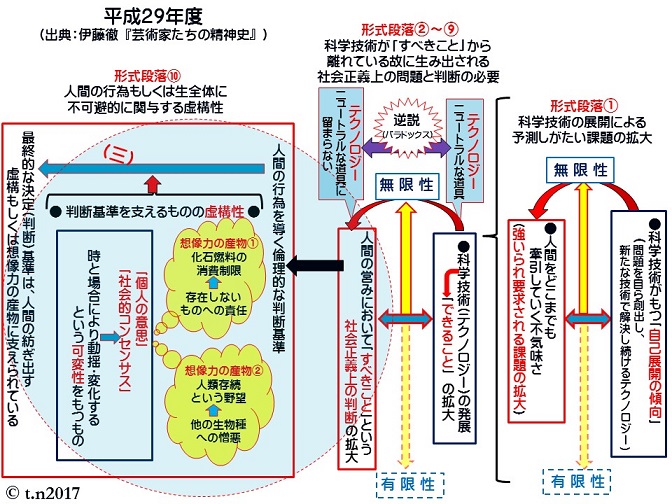

★次の図からは、本文の後半の論理構造が加わります。

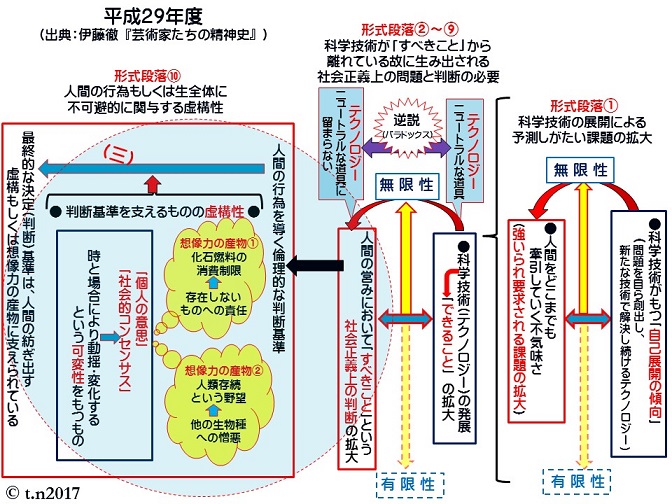

●形式段落⑨を受けた形式段落⑩

まさに、この形式段落⑩こそが本文全体の「肝/胆(キモ)」となる重要なターニングポイントです。形式段落⑨の傍線部ウにおける「虚構的なもの」の理由説明をしているのが、「たとえば」から始まるこの形式段落⑩なのです。

具体的な事例として「化石燃料の枯渇問題」「人類存続の欲望」を取り上げ、その例を通して、人間の倫理的な判断基準を支える概念は、所詮「想像力の産物」にすぎなく、時と場合によって常に変動するものだと語られます。

そして、その可変性こそが人間の営みにおける判断や意思が「虚構」に基づいていることの証左であるという考えが述べられ、それが小問(三)の問題となっています。また、続く形式段落⑪では、人間の生の営みは虚構の上に成り立っているという話にまで発展していきます。

●形式段落⑪(最終段落)

ここまでくれば、形式段落①からずっと続く「無限性という観点」から見た「科学技術の発達VS人間の生き方の変容」という論理構造に、前段落⑩の「人間の行為決断の基準となる概念は『虚構』である」という考えを加えると、「人間は科学技術が発達する限り、自らの生を律する神話の虚構性に気づきつつも、また新たな虚構を否応なしに産出続けるのだ」という筆者の主張がまとまります。

★小問の解説・解答★

小問ごとに、論理構造を確認していきましょう。各小問の正答例は青フォントで示しています。小問(五)漢字問題は省略。

小問(一)は、内容説明問題です。

科学技術のもつテクロジーは本質的に「自己展開」、つまり、人間の意思のあり様と直接には無関係に展開・発達の傾向があるとし、その展開・発達は環境破壊、ウイルスの耐性など予測不可能な新たな課題を人間に突きつけ続けるという内容になっています。図のように、「無限性」という観点から捉えられた「科学技術と人間の関係」を求めた設問です。

傍線部の「不気味さ」が、科学技術の発達によって人間が否応なく巻き込まれていく「負の連鎖(新たな課題の拡大)」の「無限性」と「予測不可能性」に由来していることをしっかり理解した上で、答をまとめましょう。この「不気味さ」の意味・内容の説明が、大手予備校の出す模範解答の大半では欠落しています。

正答:自ら展開し続けるという傾向をもった科学技術の発達は、常に新たな課題を無限に生み続けるという予測不可能な負の連鎖の中に人間を追い込んでいるということ。(74文字)

次の小問(二)も、内容説明の問題。科学技術がもつパラドックス性(逆説)を理解できるかを問う問題でした。

前述(全体の論理構造の説明:形式段落②~⑨)した内容を、もう一度確認しましょう。

ハウ・トゥーの知識である科学技術のテクノロジーは、形式段落①で述べられたように本質的に自己展開性をもっています。ですから、人間の営みにおける意思や行為の判断・決断、つまり「『すべきこと』から離れているところ」、いわば「人間の実践的な判断」と無関係なところで自ら発達・展開し続けます。この「無関係性」が「テクノロジーは、ニュートラルな道具」の意味するものです。

ところが、小問(一)で既に答えたように、自己展開する科学技術(テクノロジー)は、結果的に、必ず人間に新たな社会正義的(道義的、倫理的と言い換えてもよい)判断・決断、つまり「すべきこと」の判断を迫り続けるのです。

この科学技術と人間との「否応のない密接な関係性」が、傍線部イ「(テクノロジーが人間にとって)ニュートラルなものに留まりえない」という表現の意味するものなのです。

科学技術の自己展開性と人間の営みとのニュートラルな「無関係性」によって、かえって科学技術と人間とアン・ニュートラルな「関係性」がかえって強められているというパラドックスを、しっかりと明らかにする記述を目指しましょう。残念ながら、このパラドックス性を明らかにした模範解答を大半の大手予備校が示していません。

正答:人間の行為決定と無関係に自己展開する科学技術の性質こそが、新たな課題への判断を迫る存在として科学技術が人間との関係性を強める要因となっていること。(73文字)

次の小問(三)は、理由説明問題。人間の判断(もしくは判断基準となる概念)が虚構であることの理由は、傍線部ウの直後の「たとえば」から始まる形式段落⑩を読めば明らかです。

科学技術の添加によって人間が否応なしに求められる判断がいかに虚構性に満ちたものかを説明するため、「化石燃料の枯渇問題」と「人類存続の欲望」という事例が取り上げられています。

「化石燃料」については、想像力の産物として「将来世代」という存在を仮想した問題、「人類存続」については、人間固有の尊大な欲望、あるいは己の敵である他の生物種への憎悪を、「人類存続」という想像力の産物である概念にすり替えた問題だ、と筆者は断定しています。

それらの事例に続けて、「個人の意思」や「社会的コンセンサス」など「実践的判断」の倫理的基準を支える概念も、時と場合によって変動してしまうものだと述べています。

つまり、筆者は、人間の行為を導く概念が可変的(想像力によって生み出された普遍性のないもの)であることをもって、「実践的判断」が虚構であることの根拠としていることが、ここまで読んでわかってきます。

以上、次の形式段落⑪の冒頭でも改めて述べられていますが、人間の生(あるいは行為)全体を支えている概念の「可変性」こそが、人間の営みにおける判断が「虚構(想像力の産物)」であることを物語っているという筆者の考えを、「概念の可変性」を答の中心にしてまとめていきましょう。

正答:人間を行為に導く判断の基準を支えている概念そのものが確固とした普遍性をもたない想像力の産物でしかなく、時と場合によって変化し続けるものだから。(71文字)

小問(四)は、本文全体の論理構造を明らかにする問題です。

「無限性(限りのない様)」に対する「有限性(限りのある様)」という観点を想定して読むと、人間の行為を導く倫理的な概念や神話がそもそも人間の想像の産物として虚構であることに、なぜ人間がなかなか気づかないでいたのかがよく理解できます。

たとえば、もし時間や場所が有限な閉ざされた世界ならば、虚構であるはずの倫理的な概念や神話も人間の行為選択の基準として有効性をもち続けるはずですから、人間はなかなかそれらの虚構性に気づかないということです。

しかし、無限に続くかのような科学技術の発達が人間に解決すべき課題を限りなく強いるようになり、その結果、人間は新たな課題解決のための判断基準となる倫理的概念や神話を次々に生み出し、変化・更新し続けるしかなくなっていきます。

そうなると、自分たちを絶対的に永続的に支え、あるいは律するものと信じていた従来の倫理的概念や神話は、所詮、想像の産物としての虚構だった、と人間は気づくということです。

それでも悲しいかな、人間は自らを律していた従来の倫理的概念や神話が虚構だったと悟りながらも、科学技術が強いる課題の解決の為に新たな虚構としての倫理的な概念や神話を限りなく紡ぎ出していくしか選択の余地がないというのが、形式段落⑪で語られている筆者の考えです。

つまり、人間は本来的に虚構の中で生きていると考える筆者は、「有限性」の中ではなかなか気づかれなかった倫理的な概念や神話の虚構性が、科学技術(テクノロジー)の無限の発達という「無限性」をもつものの出現によって露わになったと述べているのです。ですから、「有限性」VS「無限性」という二項対立を想定しないと、この形式段落⑪はなかなか読みづらいでしょう。

「人間VS科学技術」と「有限性(絶対的価値の有効化)VS無限性(絶対的価値の虚構化)」の二つの軸を中心にまとめていきます。

正答:科学技術の無限なる発展によって有限な時間や場所の中でしか有効ではないという倫理的な概念の虚構性に気づきつつも、科学技術が強制する課題を解決するために人間自らが虚構としての新たな倫理的判断の基準を無限に産み出し続けなければならないということ。(120文字)

●問題を振り返ろう!(抽象的な語で「目くらまし」しただけの単純な論理構造)

★論理構造の組み立て(論の展開)の特徴★

形式段落①を読んだ時点で、「無限性という観点」から見た「科学技術VS人間の生き方」の考察という本文全体の論理構造は既に見え始めます。そして、最終形式段落⑪では「テクノロジーの発展~虚構~変わった」「人間が従来~気づかれなかった虚構~無効~変質」などの表現でテクノロジーの出現前後における「無限性という観点」に対する「有限性という観点」が明らかにされます。

ちなみに、「無限性VS無限性」という論理の軸は、平成28年度九大二次試験の国語問題「大問二」の問題で用いられていましたから、参考に見ておくのもよいでしょう。

また、このように最終段落によって全体の論理構造を貫くもうひとつの二項対立の軸がはっきりとしてくるパターンの論理展開は、昨年度(28年度)の東北大評論と同じです。現在の市場経済ではあらゆるものが「売買可能」となっていくという展開の後、最終段落になって「売買不可能なもの」があることを明らかにしている文章でした。そして、この「売買可能なものVS売買不可能なもの」というものを踏まえて問題が作られています。

★大学入試では、パラドックス(逆説)の論理性を問う問題が多く作られる傾向がある★

今回、東京大学評論は小問(三)で、科学技術は人間の営みから「離れている(ニュートラル)」が故にこそ人間の営みと「密接に関わる(アン・ニュートラル)」のだ、という「パラドックス」性を説明させてます。

大学の作問者はパラドックスの説明問題を好む傾向があり、本文にそれらしいのを見つけると必ず内容説明や理由説明の問題を作ります。それにもかかわらず、大半の高校生は苦手な問題ですから、下記のようなパラドック的論理に関する類似の問題を、ぜひ見ておきましょう。(高校生が苦手としているからこそ、大学の作問者はことさら「パラドックス問題」の問題を作ることに執着します。)

★パラドックスの論理 ★

簡単にいえば、「大きいからこそ、小さいのだ」「面白くないからこそ、面白いのだ」「客観的だからこそ、主観的なのだ」「無常だからこそ、有常などだ」「ニュートラルだからこそ、アン・ニュートラルなのだ」という「真理に反するような結論など一見すると矛盾した論理の表現や主張であるにも関わらず、実際には(筆者の考えに従えば)真理を述べている」表現であり、二項対立(二値対立)の軸が表現に用いられています。

昨年度(28年度)九州大学(文系全学部)の「大問一」の小問6、今年度(29年度)京都大学(理系学部)の「大問二」の小問二、 同じく今年度(29年度)京都大学(文理共通の随筆問題)「大問一」の小問(五)がパラドックス説明問題です。さらに今年度(29年度)東北大学(文系共通)「大問一」の小問(四)と、今年度はパラドックス問題花盛りです。以下、列挙してみます。

28年度大阪大学(文学部以外の文系)

評論問題Ⅰの小問四は、「大衆のルサンチマン」は政治権力にとって相反するパラドックス的な存在という問題でした。

28年度九州大学(文系全学部)大問一の小問6は、人間の行為の結果が「予見できないということが、予見できるという人間の思い込みを強める」というパラドックスの説明。

29年度京都大学(理系学部)大問二の小問二は、「小説の作者の客観的な執筆態度が読者の主観性を助長する」というパラドックス的発想の説明。

29年度京都大学(文理共通)大問一の小問(五)は、「不調和な部外者こそ、調和的な世界の内部が理解できる」というパラドックス的な発想を根拠とした理由説明問題。

29年度 東北大学 (文系共通)「大問一」の小問(四)は、「『様式化』された絵画ほど『写実的』な表現である」というパラドックス的発想でのエジプト壁画の説明。

29年度大阪大学(文学部を除く文系学部)の「大問一」の小問二は、「無常(はかなさ)の追求こそが、かえって生の充実(有常)につながる」という主旨そのものがいかにもパラドックス的言い回しでした。

繰り返しになりますが、パラドックス(逆説)の論理は論理的な思考の中で、高校生が一番苦手とするものです。これからの現代文の入試問題では、部分的な本文の解釈や説明よりも論理的な構造を見抜く力が求められていきますから、高校生はこれらのパラドックス問題を確認して、ぜひ克服しておきましょう。

★社会的メッセージ性がやや弱まった東大評論★

過去、何年にもわたって東大の評論問題は、社会における自分と他者の関係の中で人間の正しい生き方・あり方を探求するための手掛かりとなるような素材を出題し続けてきました。ところが、今年度は、人生はすべて虚構によって成り立っているという、人の生き方におけるややペシミスティックで斜に構えたような観点を提示するだけに終始した素材でした。

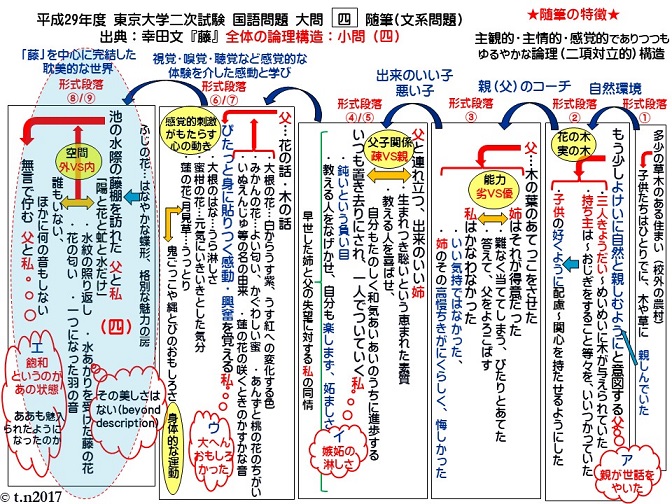

平成29年度(2017年):東京大(文科)大問四の随筆は味わい深い作品でした。

●問題文は上のボタンをクリックし、東大HP「問題文」を参照。

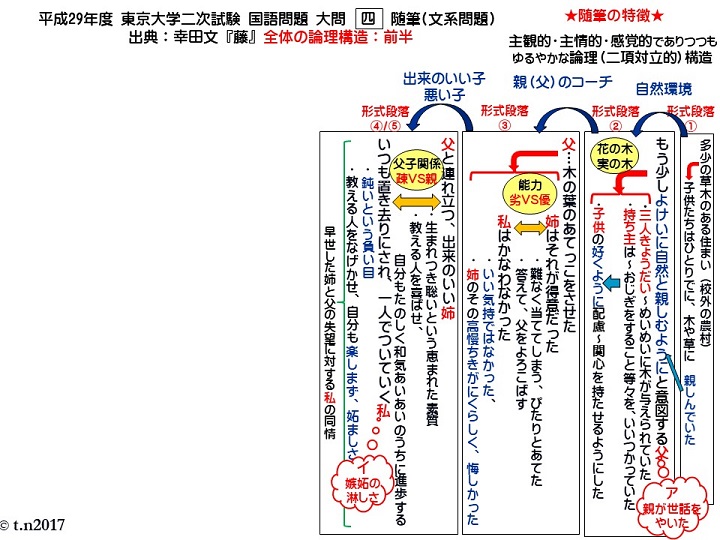

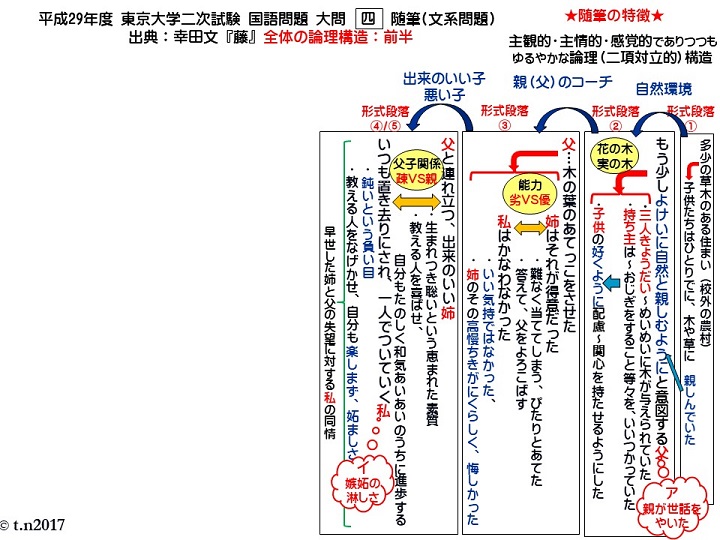

★父親が育てる子どもの感性、という話★

平成29年度東京大学二次国語(文科)大問四は「随筆」(文系)です。出典は幸田文氏『藤』。これも、29年度京都大学二次の大問一「随筆」と同様に、素材文自体は高1から高2レベルの文章というところです。本格的な評論問題によって複雑な論理を構造化していく思考力を育成していく前段階として、中学3年生から高校2年生あたりまでの皆さんにとっては非常に良い練習問題となるでしょう。

●随筆問題に慣れるために、平成28年度や平成29年度の京都大学「大問一」の随筆も解くことを勧めますよ。とても参考になります。

コラム *随筆(エッセイ)を読み解くために必要な枠組み的知識(スキーマ)*

「随筆(エッセイ)」ですから、評論のように明確な二項対立の軸が何本もあるわけではありません。ただ、主観性や主情的な表現の強い中にも緩やかな対比構造(言い換えれば、二項対立の価値体系軸がひとつだけで、二本が交差することがない等)はあります。

随筆では緩やかな対比構造を問う問題があり、そのような設問では論理の二項対立的な構造という枠組み(スキーマ)を受験者自身の既有の知識を前提にして、本文の表現に存在する論理(情報と情報の関係性)を演繹的に推論し、設問に対する記述解答の骨格とすることが求められるのです。

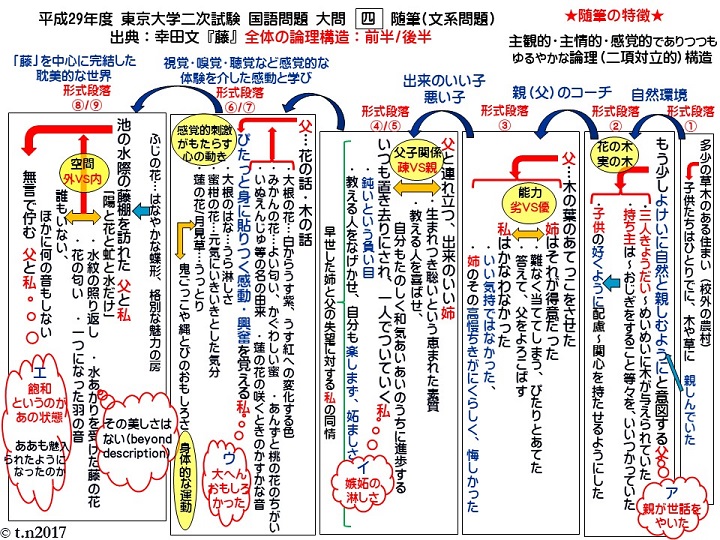

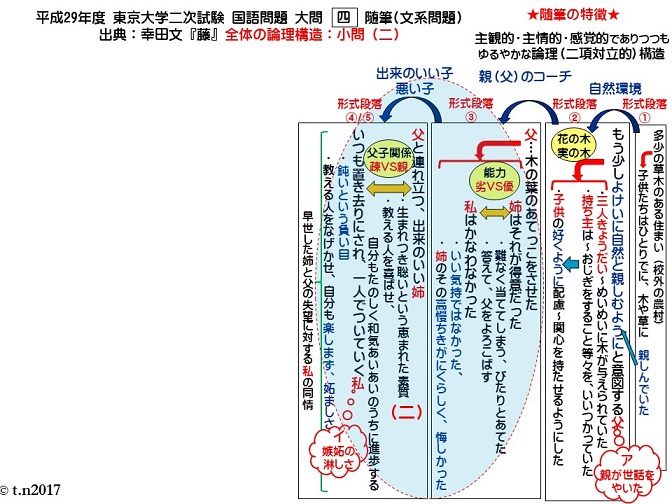

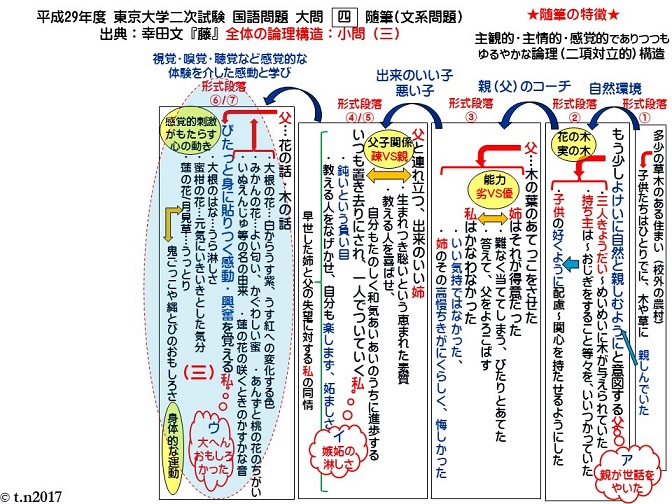

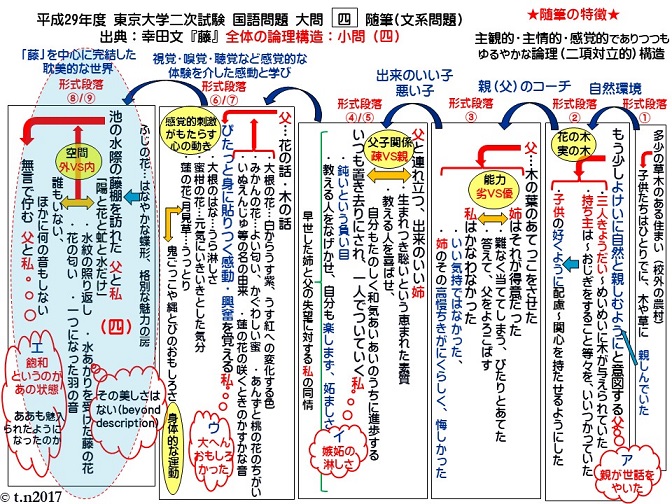

今回の東大二次国語の大問四「随筆」では、部分的な内容解釈問題である小問(一)以外、小問(二)では「姉(出来の良い子)VS私(出来の悪い子)」、小問(三)では子供が感じる面白さをめぐっての「心(感覚的刺激がもたらす内面の変容)VS体(身体の活発な運動性)」、小問(四)では「内側の世界(外部から遮断され完結した耽美的な世界)VS外側の世界」という二項対立的な論理を、主観性や主情性の強い随筆作品である問題文から、類推や演繹的な推論によって構造化する思考力が求められているというわけです。

緩やかのように見えても、この二項対立軸を明確に意識して答を作成しなければ、予備校の模範解答によく見受けられますが、本文の語句を基準もなく取捨選択して要約したに過ぎないような散漫な印象の作文になってしまいます。

つまり、随筆のような主観的で主情性の強い文学的要素を多分にもった文章であっても、記述問題として設問化されると、そこでの読みには緩やかながらも本文に存在する論理(文字情報の関係性)を構造化する力が求められることとなります。

評論などの論理的な文章のように複雑な論理構造をもっておらず、したがって一読して内容が読み取れるような文章だからこそ、かえって要求される力は、解答者本人の既有の知識(複数の情報の一般的な関係性を構造化した価値体系など)を統合した推論によって論理を構造化するという創造的・汎用的な思考力そのものとなるのです。

★全体の論理構造:前半★

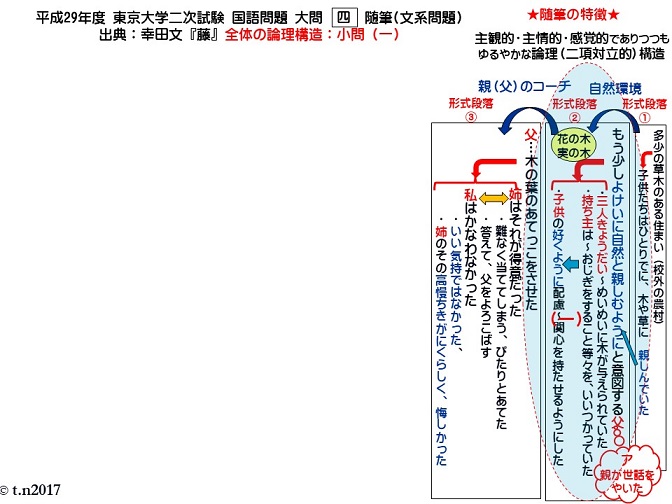

前半である形式段落①から④までの内容が、形式段落④の最終文で「環境も親のコーチも、(私が)草木へ縁をもつ切掛け」「姉への嫉妬」とまとめられています。

つまり、まず形式段落①では、住まいのある場所が「私」を含めた子供たちがそもそも木や草に親しむ環境であったという内容。次に、形式段落②から形式段落③の冒頭の「木の葉のあてっこ」までが、子供たちがより草木により親しむためにという父親の意図的な「世話=コーチ」が語られ、小問(一)が設定されます。

(図のあとに続く☛)

(☚前に続く)

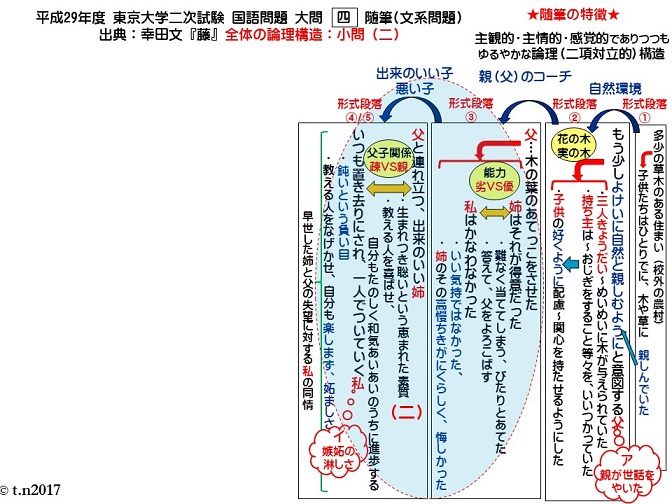

そして、形式段落③冒頭の父親による「木の葉のあてっこ」のもたらしたものが、形式段落③では「姉(出来の良い子)VS私(筆者:出来の悪い子)」という二項対立的な構図であり、形式段落④では姉妹における父との関係性の違いを示す「親VS疎」という構図となっています。

小問(二)では、「嫉妬の淋しさ」に関する問題が設定されていますが、「嫉妬の淋しさ」が姉妹の能力的な「優VS劣」の構図と、父との関係としての「親VS疎」の構図から生まれた心情であることをしっかりと理解しましょう。

最後に、形式段落⑤ではその姉が早世したことに関する「私(筆者)」の心境が描かれ、以上で前半が終了です。

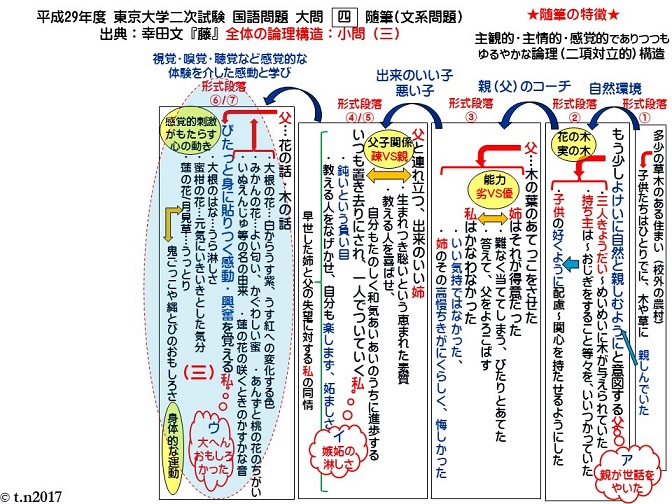

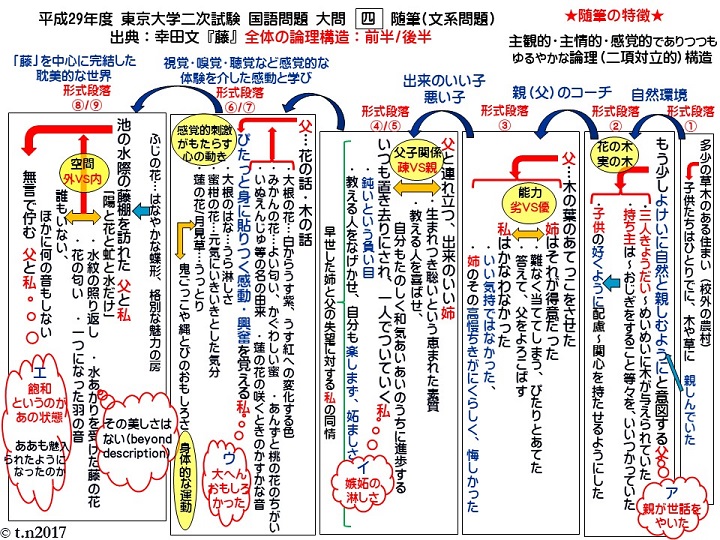

★全体の論理構造:前半/後半★

後半、形式段落⑥では、形式段落⑤で語られた姉の死後も父親が「私(筆者)」や弟に花の話・木の話をし続けていたことが語られています。

この形式段落⑥には、次の構造図で抜粋したように、父親の「指示をあんずと桃の花のちがい、いぬえんじゅ等の名の由来といった知識に加えて、「白」「うす紫」「うす紅」という視覚で捉える色彩、嗅覚で捉える「匂い」「かぐわしい蜜」、聴覚で捉える蓮の花が咲くときの「かすかな音」、蓮の花びらの触感といったが感覚的な刺激が列挙されています。

(図のあとに続く☛)

(☚前に続く)

そして、形式段落⑦では、父親の「指示」にしたがって得られた花や木をめぐる実感的で感覚的な体験が、そのまま「うら淋しさ」「元気にいきいきとした気分」「うっとり」といった感情の起伏や高揚した気分などを筆者にもたらし、そのプロセスを筆者は「ぴたっと身に貼りつく感動(興奮)」と表現しているのです。「ぴたっと身に貼りつく」という表現からは、花や木を五感で味わう筆者の皮膚感覚に直結した実感がまさに伝わってくるようです。

筆者が形式段落⑦の最終文で言及しているように、鋭敏な筆者の感性や感覚を通して形成されていった内面の感動が、鬼ごっこや縄とびといった活発な身体的運動の「おもしろさ」と全く異質であるのは当然でしょう。ここには「心(感覚的刺激がもたらす内面の働き)VS 体(身体の活発な運動性)」という対比構造が存在しています。以上、形式段落⑥/⑦で小問(三)が設問化されています。

最後の形式段落⑧/⑨では、形式段落⑥/ ⑦での「感覚的な体験を介した感動」の延長線上にあるものとして、藤の花に焦点化された美的な空間が語られています。

まず、形式段落⑧では、「ふじの花」には格別な魅力があるが、それが咲く場所には一人で行ってはいけないと禁じられた経緯が語られています。

次に、形式段落⑨は、ひょうたん池の水辺にある藤棚を父親と私(筆者)が訪れた場面です。その場所は、筆者の感覚に訴えかけてくる「水あかり」「落花の音」「虻の羽音」「水紋のゆらぎ」などが作り上げる世界であり、また、「誰もいなくて、陽と花と虻と水だけだった」「ほかに何の音もしなかった」といった表現から分かるように、あたかも周囲から遮断・隔絶された別世界のような印象を与えています。ここには空間的な意識としての「内部VS外部」の構図があることを理解しましょう。

さらに、筆者に「その美しさはない(→「その美しさったら、まさに言いようがない!The beauty is beyond description.」)」と言わしめ、言葉を失うほどに水辺の藤棚を中心にした空間はまさに「陽と花と虻と水」だけによって過不足なく調和的に完結した「美の世界」であったということです。

★小問の解説・解答★

小問ごとに、論理の構造化も含めて確認していきましょう。また、各小問とも字数制限はありませんが、解答枠からすればそれぞれ概ね70~90文字程度にまとめるのが適当でしょう。各小問の正答例は青フォントで示しています。

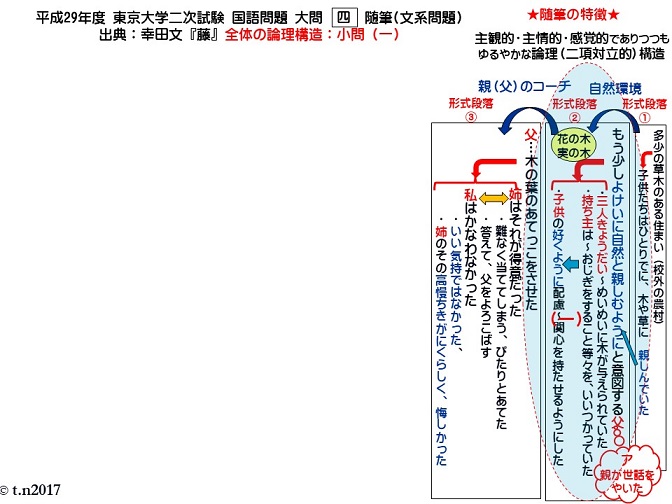

●小問(一)傍線部アは、内容説明問題です。

形式段落②冒頭文の傍線部ア中にある「世話」の内容を説明する設問です。傍線部アの直前に「よけいに自然と親しむよう」、この形式段落の最終文にも「花の木実の木~関心をもたせるよう」とくり返されているので、「世話」する父親の意図を明確にしながら、彼の具体的な行動を記述すれば良いのです。

(図のあとに続く☛)

(☚前に続く)

その際、「蜜柑」「柿」といった「実の木」や「桜」「椿」といった「花の木」を植えることが、なぜ子供たちが自然に親しむ「切掛け」となるのかを理解しておきましょう。実は、「花」と「実」という語は繰り返されて形式段落②内のキーワードになっており、両者は父親にとって「子供の好くように配慮」されたものであると同時に、命ある自然の営みや四季の移り変わりを子供たちに如実に実感させるものとなっているのです。

以上の内容を記述として答に含ませていかないと、父親の表面的な行為を要約しただけのような解答になってしまいますので、注意してください。

また、形式段落③冒頭の「木の葉のあてっこ」の内容にまで言及しても構いませんが、形式段落③は形式段落④まで続いて「姉(出来の良い子)VS私(出来の悪い子)」の構図における「嫉妬の淋しさ(小問二)」へと繋がる導入部ですから、詳細に触れる必要はありません。

正答:父が自然と親しませる目的で子供たちの好む花や実を四季折々につける木を彼らに等しく与え、自分の木の管理を各人ができるように指導も行なっていたこと。(77文字)

●小問(二)傍線部イも、内容説明問題です。

形式段落③冒頭文の父親による「木の葉のあてっこ」のもたらしたものは、木の葉を見分ける能力おける「姉(聡くて出来の良い子)VS私(筆者:鈍くて出来の悪い子)」という二項対立的な構図です。

(図のあとに続く☛)

(☚前に続く)

さらに、形式段落④では、聡明で出来の良い姉は父との関係が楽しく和気あいあいとしたものであり、一方、鈍くて出来の悪い私(筆者)は父と姉の親密な関係から疎外されたような存在という、形式段落③で語られた姉妹の能力の「優VS劣」に起因する父との関係性における「親VS疎」といった構図が加わります。

以上、姉と筆者の能力の差異を示す「優VS劣」という構図と、父との関係性の差異を示す「親VS疎」という構図の二つを正答の基本的な枠組みにして記述の方向を見定めながら、「嫉妬の淋しさ」を説明してきましょう。

正答:聡明な姉が父と親密な関係を築いていることを妬ましく思うとともに、能力的に劣る自分だけが父と姉の関係からはじき出されたような疎外感を味わっていること。(74文字)

●小問(三)傍線部ウは、理由説明問題です。

父や姉との関係で「嫉妬の淋しさ」を感じていた「私(筆者)」だが、姉が早世した後も草木に関する父のコーチは続くことが形式段落⑥で語られます。そして、その内容が傍線部ウの「こういう指示」の内容です。

(図のあとに続く☛)

(☚前に続く)

ここで父から「指示」される「教材」は、あんずの花と桃の花の違いや猫やなぎなどといった好奇心を刺激する新たな知識のみならず、「色」「匂い」「音」という視覚・嗅覚・聴覚といった感覚を刺激する「花の話」が中心となっています。

そして、それらの様々な感覚的刺激は「うら淋しさ」「元気にいきいきした気分」「うっとりした」などといった「ぴたっと身に貼りつく」感動や興奮を筆者にもたらしたということが、形式段落⑦で述べられていきます。

さらに、形式段落⑦の最終文では、様々な花を鋭敏な感性や感覚で受け止めることで筆者の胸中にもたらされる感動や興奮が、鬼ごっこや縄とびの「おもしろさ」と全く異質であると述べられています。つまり、ここには子供の感じる「おもしろさ」をめぐって「心(感覚的刺激がもたらす内面の働き)VS 体(身体の活発な運動性)」という二項対立的な構図がうかがえるのです。

以上の構図を記述の骨格として、父の「指示」に感じた「おもしろさ」が、父の「花の話木の話」を契機にした様々な感覚的な体験によって生まれた筆者の内面的な「心の変化や動き」であったことを記述すれば良いのです。

傍線部ウの「おもしろかった」と筆者が思うのは、父の話をきっかけにした感覚的な楽しさやその体験が惹起する自らの内面世界の変容が、身体的な活動から感じる面白さとは全く異質なものであったからなのです。

正答:父の花や木の話に触発されて獲得する様々な感覚的体験や新たな知識が、鬼ごっこなど身体的な活動のおもしろさとは全く異質な感動や興奮を自分の内面世界にもたらしたから。(80文字)

●小問(四)傍線部エは、内容説明問題です。

形式段落⑧は、「ふじの花」の格別な魅力を語りながら、次の形式段落⑨における「藤」を中心にした耽美的な世界へと繋いでいく導入部となっています。

そして、その世界が、小問(三)で設問化された形式段落⑦で「花を中心にした感覚的体験と感動」とまとめた「ぴたっと身に貼りつく感動」の延長線上にある世界であることを理解しておく必要があります。

(図のあとに続く☛)

(☚前に続く)

父と「私(筆者)」が訪れたその場所は、視覚→「水紋のゆらぎ」「水あかり」、聴覚→「落花の音」「虻の羽音」、視覚→「花の匂い」などといった直接に感覚へと訴えかけてくる美的なものに満ちた空間であり、それは筆者に「その美しさはない」と言わしめるほどにこの上ない美が溢れる空間でもあります。

また、この空間は、形式段落⑨の中の「誰もいなくて、陽と花と虻と水だけだった」や「ほかに何の音もしなかった」といった表現によって、筆者を包み込む美的空間があたかも周囲から隔絶されたものであるかのように描かれています。 つまり、この描写には、藤の花を中心とした美的空間を「外界」から遮断された「内側」と感じる筆者の空間意識、言い換えれば「内側VS外側」という空間意識の構図が明らかに表されているのです。

そして、「私(筆者)」は、父とともに外界から遮断された耽美的な世界の中に溶け込むかのように包まれ、形式段落⑨の最終文にある「ぼんやり」「うっとり」といった感覚的な陶酔感のうちに言葉さえも失って佇んでいたということです。

以上が、傍線部エにある「飽和」という語が表す「最大限に満ち足りた状態」の説明となります。

正答:藤の花の香りやその周辺の光と音の醸し出す美的空間がもたらしてくれる感覚的な陶酔感に心を満たされ、その美的空間の内側に自分と父だけが外界から遮断されて存在しているかの如くに思ったこと。(91文字)

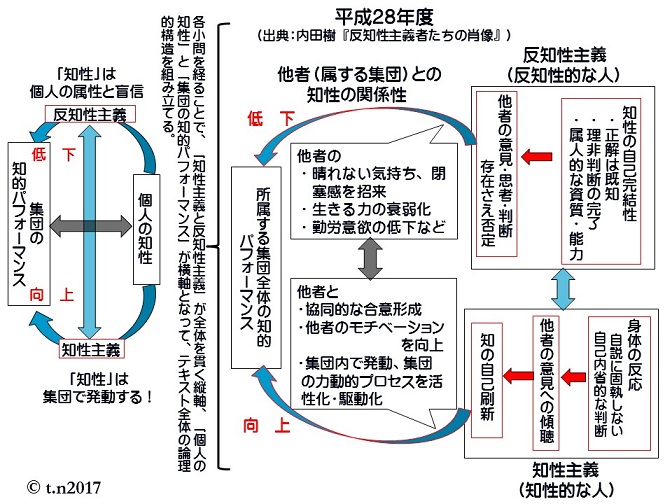

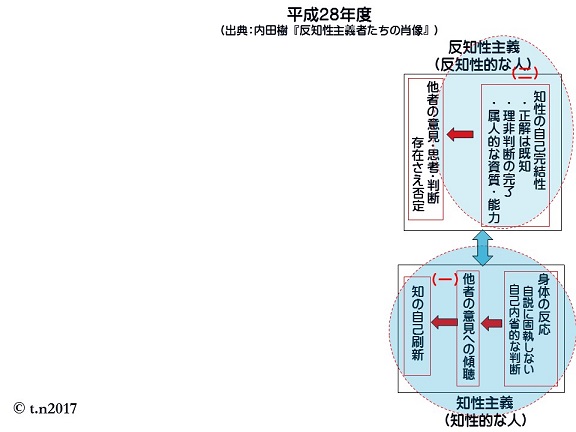

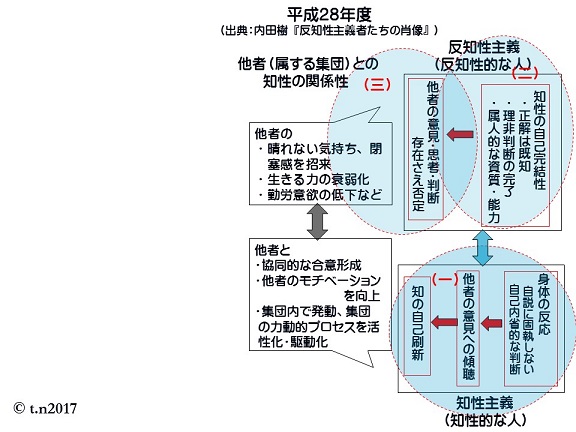

平成28年度(2016年度):東大評論は過去3年間で最もシンプルな論理構造!

●問題文は上のボタンをクリックし、東大HP「問題文」を参照。

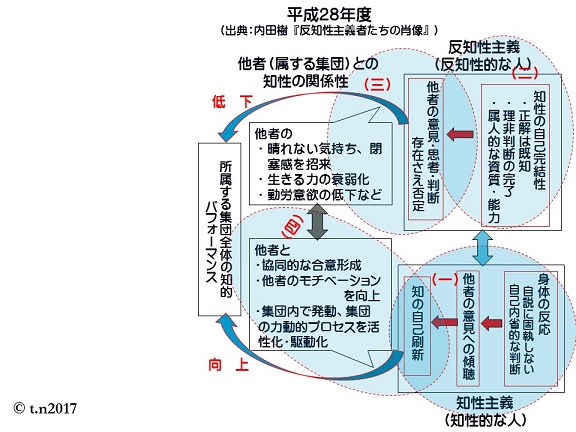

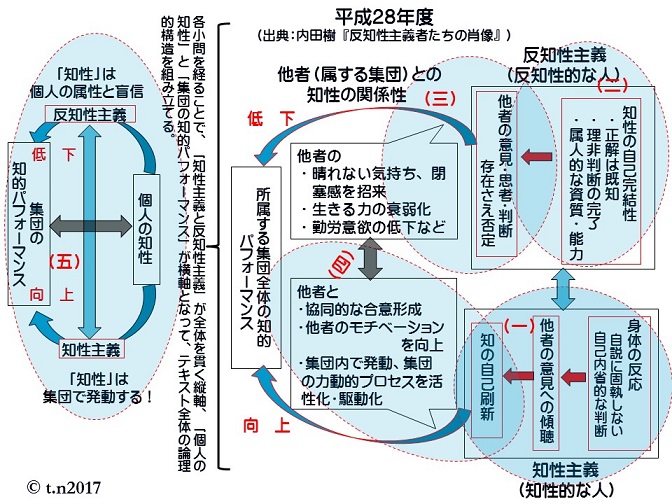

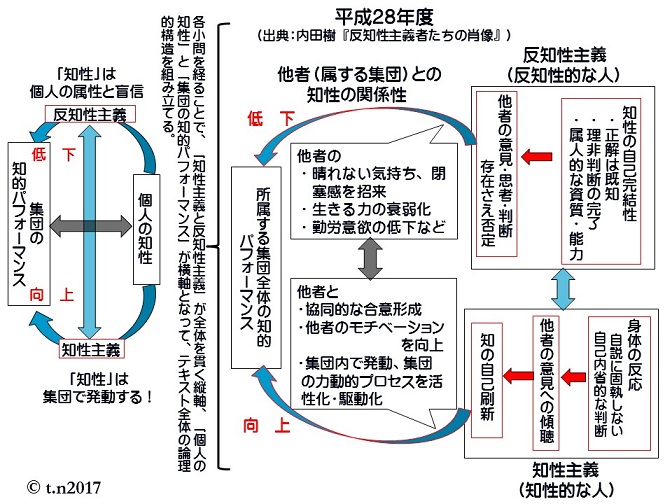

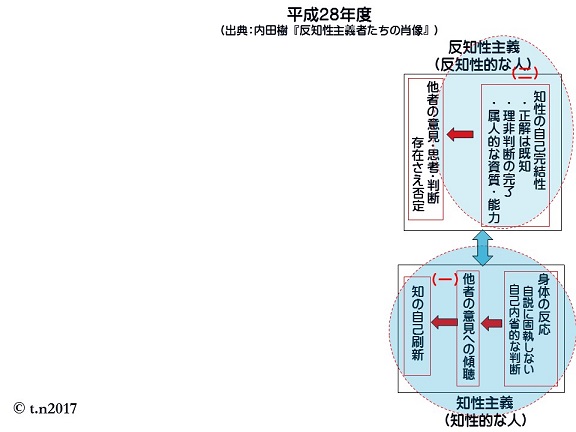

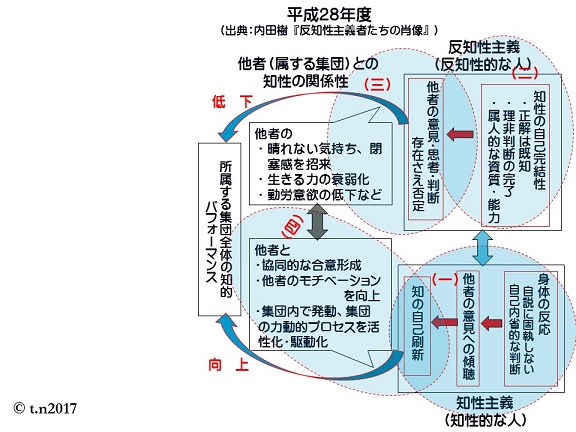

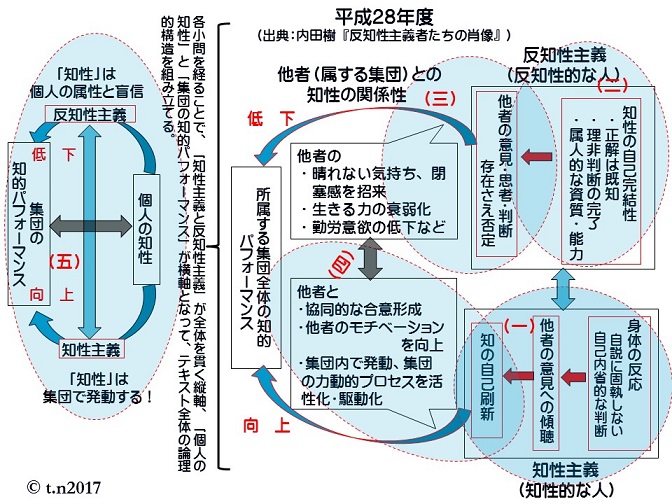

★本当の知性は「集団の力」をアップさせるか、ダウンさせるか、という話★

図は、平成28年度東大二次試験国語「評論(出典は内田樹氏『反知性主義者たちの肖像』)」の論理構造、ブルーで丸く囲んでいるのは小問(一)から小問(五)の設問に答える際に必要な内容。丸囲みした論理構造を踏まえた記述ができれば、ほぼ八割以上の得点が期待できる。

※この問題が難しく思える人は、「ページ 京大、九大」の28年度「評論問題」から先に始めよう。そちらの 方が易しいので、「学習の転移(学習の効果)」も起きやすい。

★全体の論理構造★

27年度東大評論に比較して28年度は一気に易化している。それは「反知性主義と知性主義」「個人と集団」の二軸しかないシンプルな全体の論理構造からも理解できよう。ブルーで丸囲みした箇所は、小問(一)から小問(五)までの設問が求める論理構造の箇所である。

★小問の解説★

小問ごとの論理構造図を見ながら、解説・正答を確認しよう!各小問の正答例は青フォントで記している。

小問(一)は、内容説明問題。

自説にこだわらない内省的な判断を下すため、他者の意見も傾聴して自己を刷新続ける知性的な人を説明する。

正答: 自説に固執せずに自己内省的な判断が身体の反応レベルとして可能である結果として、他者の意見への傾聴を通して自らの知を刷新し続ける人のこと。(68文字)

小問(二)も、内容説明問題。

知性(知識)が自己完結して他者に広がらず、逆に他者の存在を否定するといった反知性的な人を説明する。

正答: すべての疑問に対する正解は自分には既知であり、理非の判断も必要がないと考えて、他者の意見や判断を否定的に捉えようとすること。(62文字)

小問(一)と小問(二)によって、本文一つ目の「知性主義と反知性主義」という二項対立的な軸が分かる。

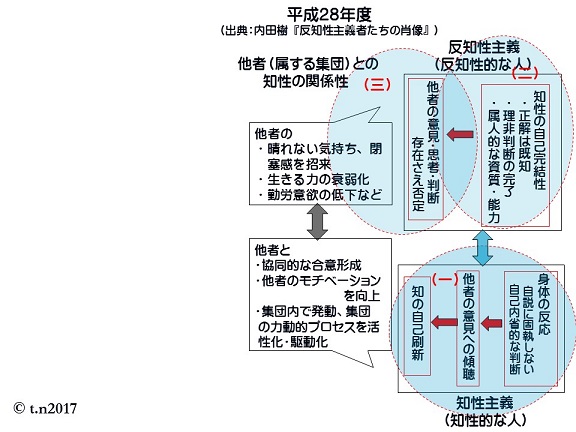

小問(三)

小問(二)と一部重なりつつ、反知性的な人と、その周辺の他者との関係性を問うている。

正答: 他人の意見や判断などだけでなく、その存在さえも否定する反知性的な人の態度は、他者の生きる意欲さえ低下させるほどの影響力をもつということ。(68文字)

小問(四)

「反知性的な人(個人)」と「知性的な人(個人)」のどちらのほうが、自らの属する集団全体の知的パフォーマンスを低下もしくは向上させているかということを、二項対立的な論理構造を踏まえて答える問題。

正答: 他者との協同的な合意形成や他者自身のモチベーションの高まりを実現しながら、自分が属する集団全体の知的なパフォーマンスの向上を可能とする力のこと。(72文字)

小問(三)と小問(四)によって、二つ目の軸が分かる。

小問(五)

問題文全体の論理構造を問う問題。

受験生も(一)から(四)を解答する過程で、全体の論理構造を構築しているはず。問五の模範解答例は、「東大過去問と学習の転移」の年度別構造図で既出。東大の記述に字数制限がないのは各小問が求める論理構造の骨格を成す要素が記述の中に書かれていれば、基本的にOKとしているからである。

正答: 知性とは他者の言葉を注意深く傾聴することで自己を内省しながら自己の知識の枠組みを不断に変革する営みであり、自分の考えのみに固執して他者の存在を受容しない者は、反知性的人間として自らの属する集団の知的活動の力を確実に低下させているということ。(120文字)

● 問題を振り返ろう!

この評論文の読解でも、書き手の論理的な思考の深まりが二つの異なる要素を両極にもつ軸から始まるということが、よく理解できたのではないかと思う。

緻密な論理性や明確な論旨をもち、設問でも正しく受験生の学力を図れるような評論問題は、当然のように対立的もしくは対照的な要素(書き手の価値判断の基準となる視点)を両極にもつ軸によって論理が構造化される文章なのである。

受験生の論理的思考力を測ろうとする大学は、このような論理構造をもった評論文を出題してくるので、「評論スキーマ」を念頭においた「トップダウン(演繹的な推論)」的な本文の読み方が大切になる。

※ 評論問題として本講座で取り上げたうち、28年度の京都大学、大阪大学、東北大学、一橋大学、そして九大などの「大問一」の評論がこの同年度の東大評論と基本的に同じ論理構造である。他の大学を志望する人も、基本的にこのような論理構造が入試評論の一般的な形なので、この構造を「評論スキーマ」として身に付けておこう!そのことは、29年度入試でも同じである。

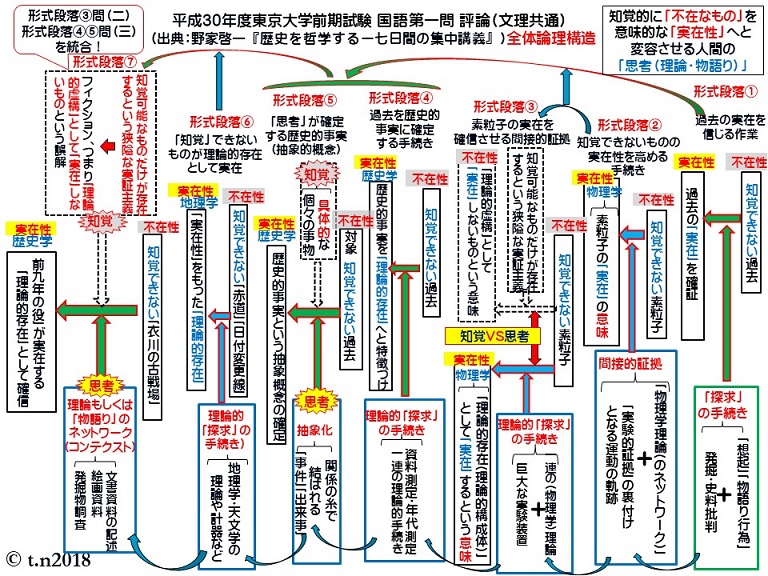

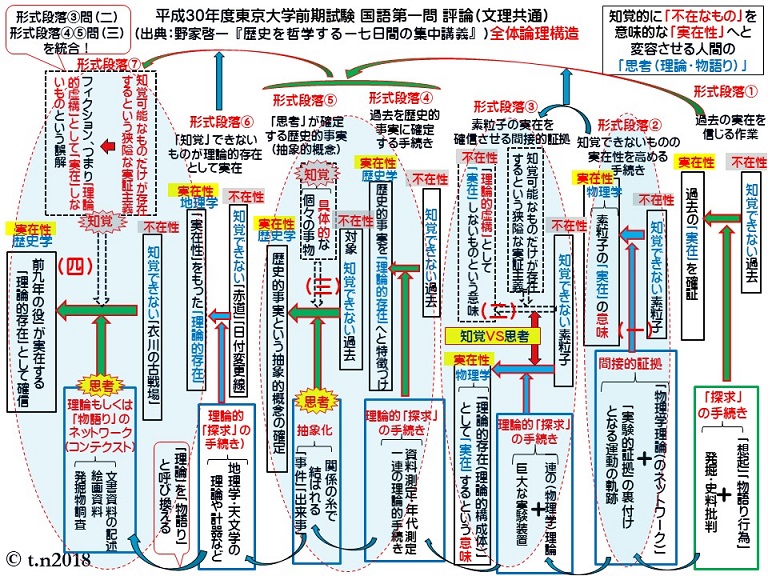

平成26年度:東大として標準レベルの論理構造!

★自分の中の他人と向き合う「落語家」と「精神分析家」の話★

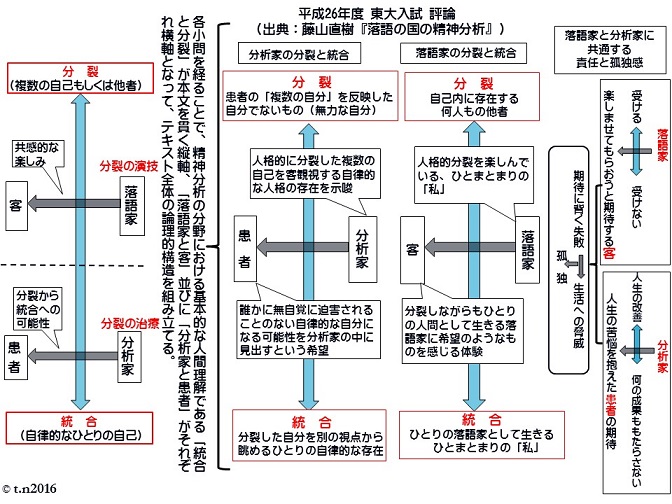

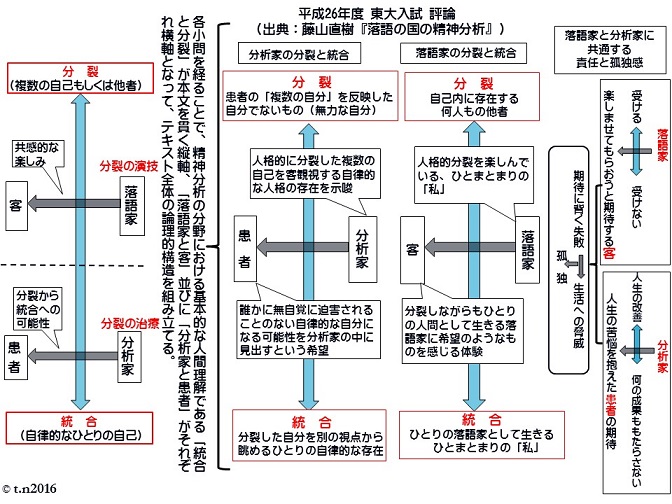

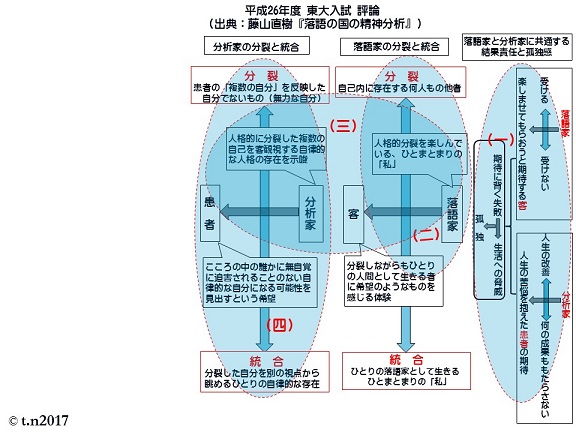

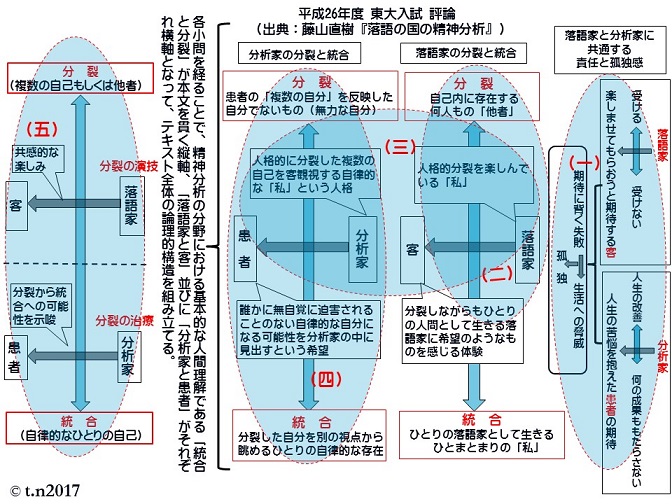

平成28年度より横軸が一つ多い、平成26年度東大二次試験の評論(出典は藤山直樹氏『落語の国の精神分析』)の論理構造(年度毎の問題文の比較はトップページに掲載済み)。小問(一)から(五)まで順に解答していけばテキスト全体の論理構造も理解できるという設問構成。ただ、小問(一)から(五)までの各設問に答える際、全体の論理構造を常に意識しておくことが必要であることが東大評論問題の難しさ。東大としては、標準レベルの問題である。

★全体の論理構造★

自己の内面における「分裂する自分」と「統合する自分」を問題文全体を貫く縦の軸、二つの自他関係の事例(「落語家と客」、「精神分析家と患者」)を横の軸にして、全体の論理構造を示したものが下の図である。

ブルーで丸囲みした箇所は、小問(一)から小問(五)までの設問が求める論理構造の箇所である。

★小問の解説★

ブルーで丸囲みした箇所は、小問(一)から小問(五)までの設問が求める論理構造の箇所である。各小問の正答例は青フォントで記している。

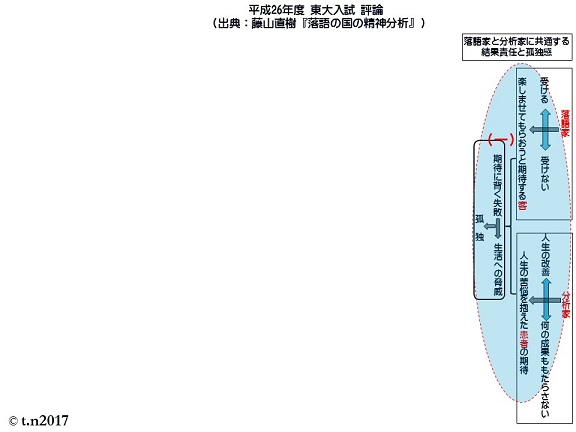

小問(一)

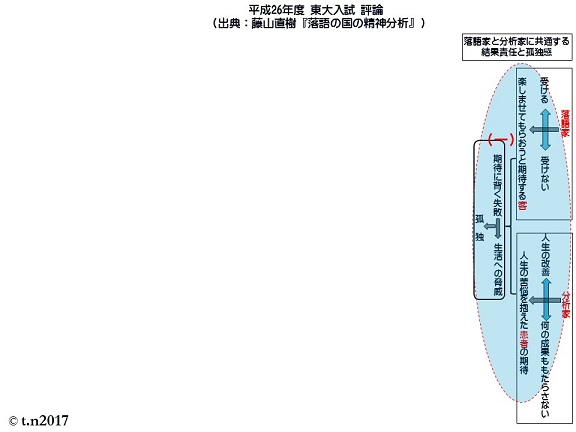

本文の導入部。落語家と分析家の両方に共通な孤独感を客や患者からの期待を踏まえて答える問題。

正答:目の前の他者の期待に背くことが、自分の存在の基盤である生活を崩壊させる決定的な脅威となってしまうということ。(54文字)

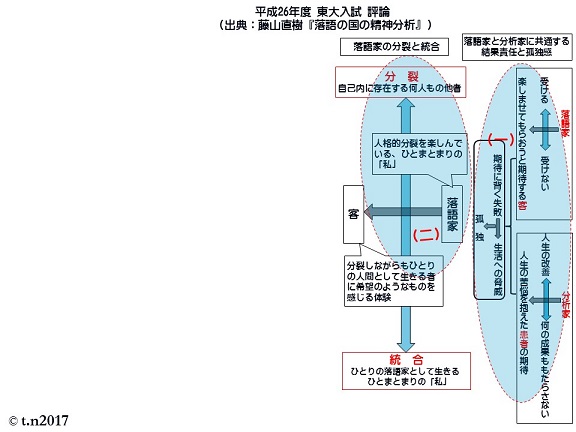

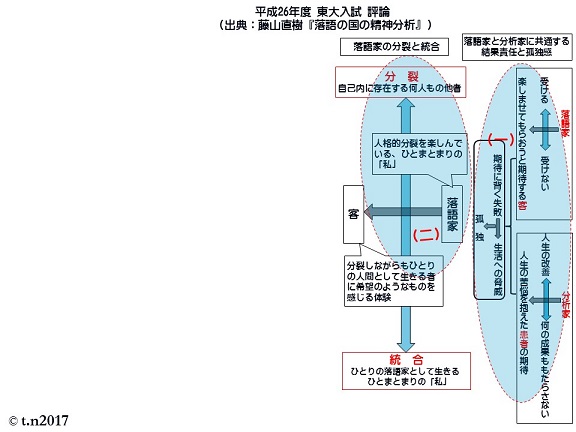

小問(二)

客を楽しませるため「自己内の自律的に動く他者」を演じる落語家の分裂する精神を、落語家の側から具体的にまとめる。

正答:落語家が客を楽しませる目的のために自律的に生きている他者に自己を同一化させ、自己内に複数の他者性を共存させているということ。(62文字)

小問(三)

傍線部の「錯覚」が「実際に見たり聞いたりするものと異なるものを知覚する現象のこと」であることを手がかりに、解答することがポイントとなる。

「分裂した自分」を演じながら、その「分裂した自分」を客観的に眺める落語家自身の「統合的な人格」の姿は、まさに精神分析における「分裂」と「統合」の関係であることが、本文では示されている。

精神分析的には人間は本質的に複数の人格に分裂しているのであり、同時に、自己内における複数の人格の交流や対話を客観的に眺める「統合」的な自己の存在を感じるというのが、傍線部でいうところの「ある種の錯覚」ということ。

そして、落語を聞く客も「分裂した自分」を外から眺めるという経験を落語家と共有するところに、落語家と客との共感的な楽しみが存在しているのである。答自体は図のような分裂と統合の関係を記述していけばよい。

正答: 人間は本質的に複数の自律的な人格が共存しているのであるが、同時に、それらの複数の人格を統合して眺めている自分という存在を感じているということ。(71文字)

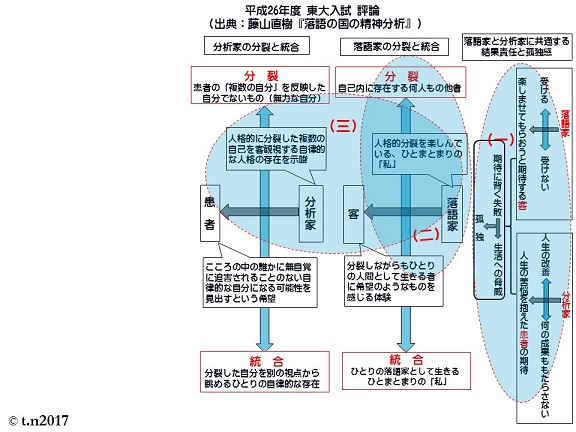

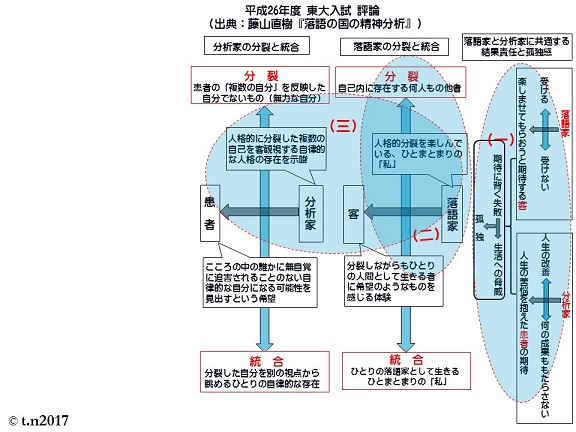

●小問(三)から小問(四)への展開●

小問(三) を解答する過程で受験生に見えてきた本文における人間理解の仕方は、図の論理構造で分かるように 小問(四)

が求める分析家の「分裂と統合の関係」へと展開している。

小問(四)

小問(三) の延長線上に作られた設問。分析家の事例を「分裂と統合」の二項対立な構造を骨格として、分析家の仕事である患者の治療という視点から具体的に記述していく。

正答:分析家は患者の治療という点で人格的に統合的な視点を有するが、一方では、患者の分裂した複数の人格を自らに同一化させることで分析家自身も人格的に分裂していくということ。(82文字)

小問(五)

問題文全体の論理構造を問う問題。落語家の客に与える「共感的な楽しみ」と分析家が患者に与える「示唆(希望)」が、小問(五)が求める理由であることを理解し、それを図に示した全体の論理構造の骨格を背景に述べればよい。

小問(五) の正答例は「その3」でも掲載済み。全体の論理構造と正答例が対応していることをしっかりと確認してほしい。

正答:落語家は複数の他者に分裂した演技によって観客を楽しませるが、分析家はそのような人格的な自らの分裂に苦しむ患者に対して自らの内面に患者の分裂を反映させて見せつつも、同時に、その分裂を統合するような自律的な人格の存在を患者に示唆してみせるから。(120文字)

コラム:いわゆる「枝問」と呼ばれる小問

★論理の軸から枝分かれした「枝問」★

平成26年度の評論問題のテキストには、演劇などのパフォーミングアートに共通な「自分の分裂」に関して世阿弥の「離見の見」を引用しながら落語という話芸との違いをも考察している箇所があります。

この「能」と「落語」とにおける「分裂」のレベルの違いを対比的に考察している内容も読んで面白い論理構造で、作問者としては思わず設問化したくなる箇所。でも、上の図で示した問題文全体の論理構造の骨格からはやや離れており、設問化しても本文の論理構造の本筋とは直接に関わらない、いわゆる業界用語で言う「枝問(えだもん)」になってしまう。

★「枝問」は類推の力で解く★

「枝問」を具体的に実際の設問で説明すると、「傍線部の前後」もしくは「傍線部が含まれる段落内」の表現と、傍線部自体の表現との表現上の「類似性」を見出すことで大半の問題は解ける。言い換えれば「類推」という推論の力による部分的な解釈問題です。

★「枝問」で設問の数をかせぐ★

早稲田・慶應など私大の評論問題は「枝問」で小問の数を増やし、旧帝大系では九大の評論問題における小問の半数以上が「枝問」で構成されています。受験生が苦労する割には、全体の論理構成を把握するといった高次の論理的思考力や判断力は測る問題ではない。

一方、東大は毎年3,000字前後の良質な評論素材によって、受験生の論理的思考力を的確に測定するために問題文全体の論理構造へと収斂していく五つの小問を作っており、「枝問」はまず見かけません。

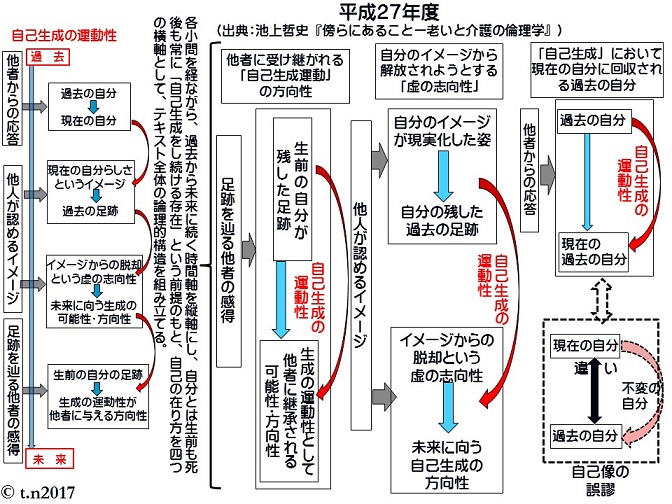

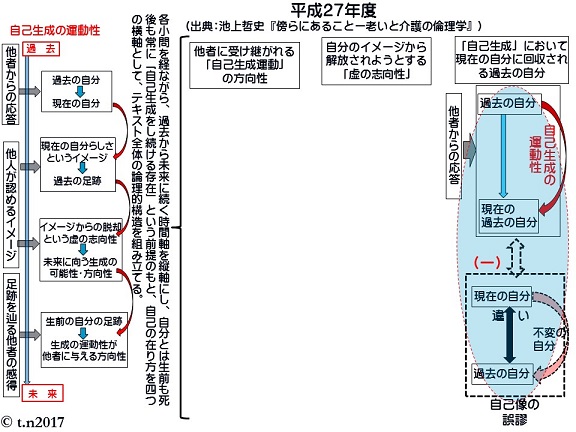

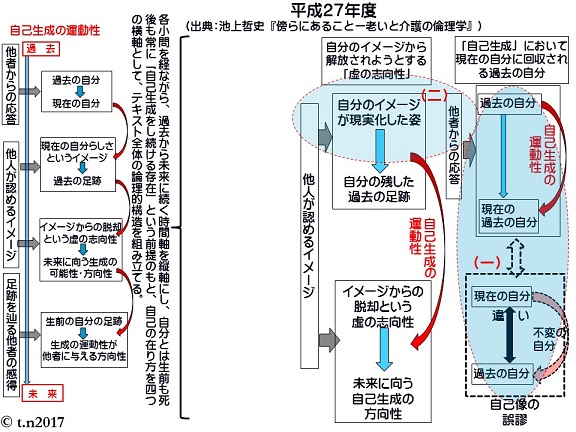

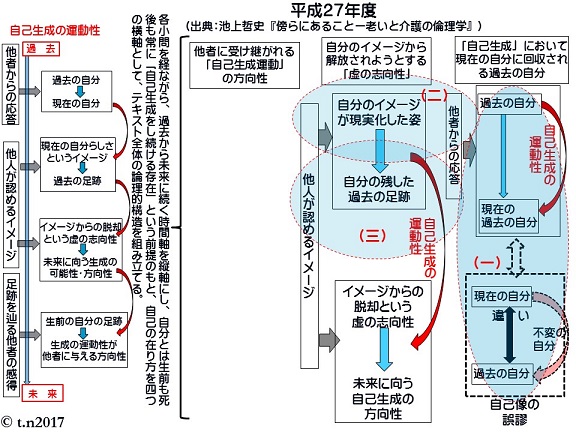

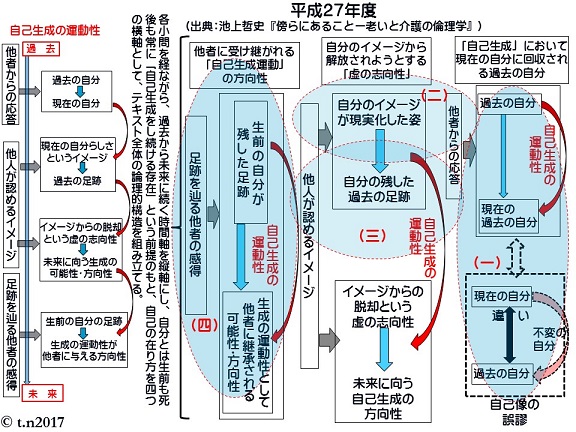

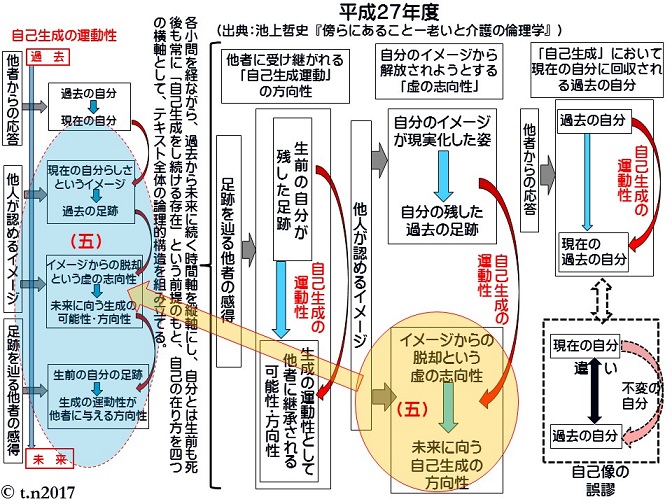

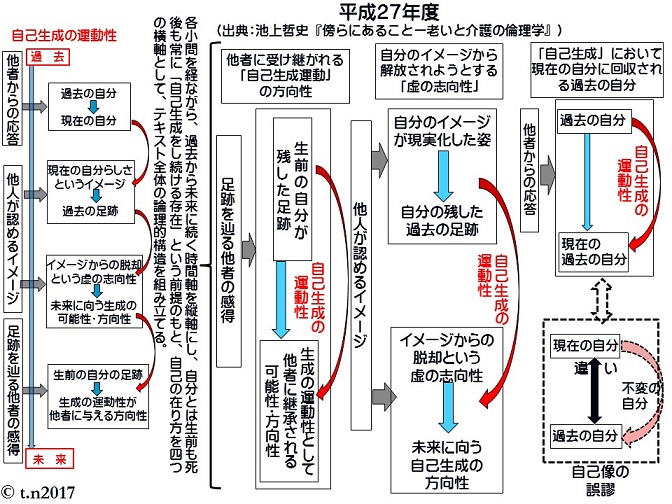

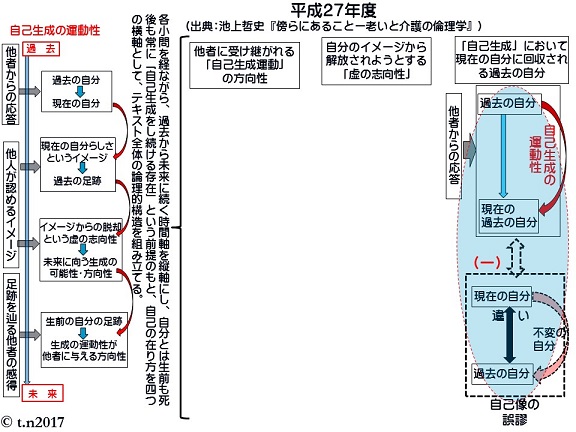

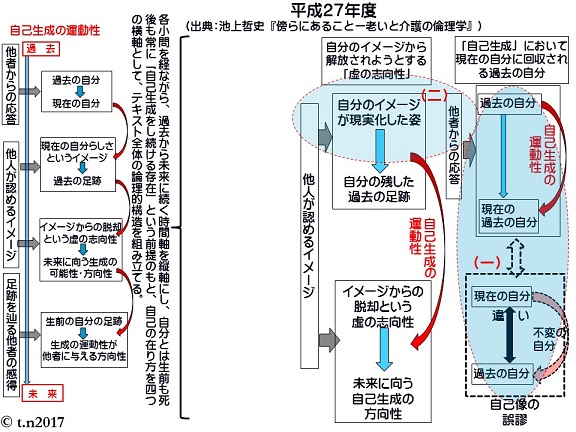

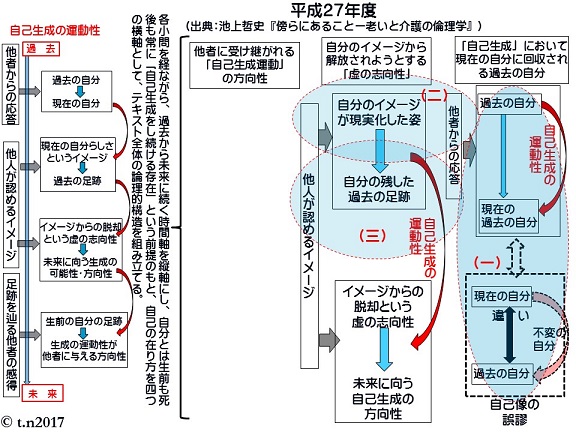

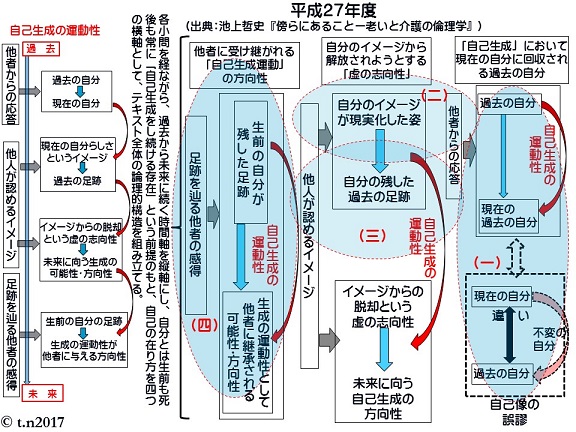

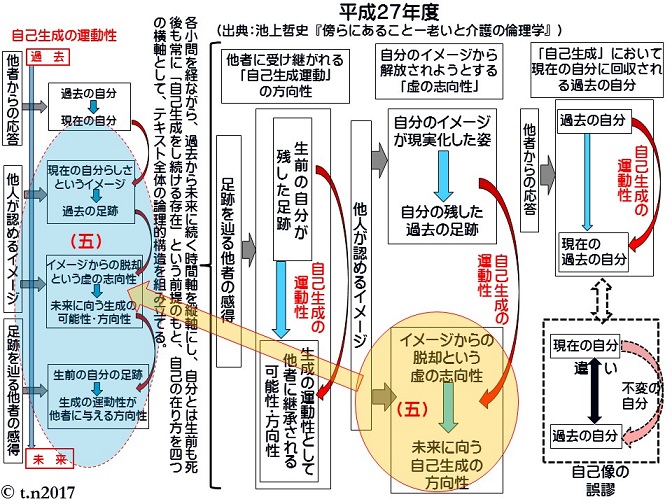

★生きている間の「自分らしさ」は死後にも続くという話★

下の図は、平成28年度より横軸が三つ多い平成27年度の東大二次試験評論(出典は池上哲史氏『傍らにあることー老いと介護の倫理学』)の論理構造。設問構成は例年通り、本文の部分的な論理構造と全体的な論理構造の両方を連動させていくパターン。こういう難度の高い問題の時ほど「評論スキーマ」もますます本領を発揮してくれる。「ブルーの丸囲み」は、小問(一)から小問(五)までの解答に必要な論理構造の箇所。

★全体の論理構造★

問題文には、一行目から過去と現在における自分の存在の意味が問われている。そして、「生成」という語が「生成の運動」「生成の自分」「生成の方向性」「生成の可能性」など20回以上登場しており、このような「動的な自己生成」を「過去から未来まで」、もしくは「生前から死後まで」という時間軸と重ねて捉えることがポイント。「自己生成を続けていく時間の経過」がテキスト全体を貫く軸になっている。

横の軸は、他者との関係性のなかで自己生成をし続ける自分の「四つの変容」であり、その四つとは「他者との応答の中で過去の自分を回収・統合していく現在の自分」「今、他者が認めている自分らしさは常に過去の足跡となり続けるという自分」「自分らしさというイメージから自由になろうという虚の方向性を未来に向かって探り続ける自分」、最後が自分の死後も「生前の自分の足跡が生成の動的方向性として他者に継承されていく自分」である。

★小問の解説★

ブルーで丸囲み(小問五はブルーとオレンジの両方)した箇所は、小問(一)から小問(五)までの設問が求める論理構造の箇所である。各小問の正答例は青フォントで記している。

小問(一)

理由説明問題。「ブルーの丸囲み(一)」の下側の点線で囲った論理構造(現在の自分と過去の自分が分断され、その二つの自分を客観視する不変の自分が存在する)を、上側の実線囲みの論理構造(過去の自分は動的な自己生成によって現在の自分のうちに統合されることによって過去性という意味が生まれる)で否定して正答となる。

正答:自己生成の運動によって過去の自分は現在の自分に統合されていくものなのに、不変の自己によって過去の自分と現在の自分が分断できるものとしているから。(72文字)

小問(二)

理由説明問題。図の囲み箇所で分かるように「動的な自己生成」によって生まれる自分らしさには、常に「他者からの応答」や「他人が認めるイメージ」といった他者の存在が介在していることを示す。

正答:自分らしさは動的な自己生成の運動によって生まれるが、その生成の過程には他者からの応答が常に介在しているということ。(52文字)

小問(三)

傍線部の内容説明問題。これも丸囲みの論理構造、つまり「他人が認めるイメージ」は「自分らしさというイメージが現実化」した姿であるが、それは自己生成の運動によってすぐさま「自分の残した過去の足跡」へと変容していくと答えればよい。

正答:新たな自己を創造する自己生成の絶え間ない運動によって、他者が認めた自分らしさは常に過去に自分が現実化したイメージにほかならないということ。(69文字)

この「過去の足跡」となった自分のイメージが、絶え間ない不断の「動的な自己生成」によって未来に向かう「虚の志向性」と呼ばれるものになること(オレンジの丸囲み)という内容は、小問(五)で改めて問われる。

小問(四)

内容説明問題は難しくない。本文全体を貫く自己生成の運動性が「自己」自身の死後も続くということで、文中にも「ソクラテスは死んでいるが、働き(動的な自己生成)としてのソクラテスは生きている」と明示されている。丸囲みの論理構造を記述する。

正答:死者が残した自己生成の運動による創造された足跡が、未来に継続される新たな生成の運動として生きている他者に継承されていくということ。(65文字)

小問(五)

傍線部中の「虚の志向性としての自分の方向性」という表現によって、小問(三)の後に展開される「オレンジの丸囲み」箇所の内容を踏まえながら、「他人に感得された自分の自己生成運動」という自分の死後にも続く「動的な自己生成運動」と結合させる問題である。

その結果、全体の論理構造のうち、「ブルーの丸囲み(五)」の内容をまとめる問題となるのである。

正答:自分らしさを生成する過程は他者との応答の中で組み直されて自分の足跡となるが、その一方、他者が認める自分らしさから自由になろうと常時志向する自分の働きこそが他者に感得され、他者のうちに継承される自己生成の運動性となっていくということ。(116文字)

小問(五)は、なぜ受験生に難しかったか?

この年の東大合格者の大半は、図のうち、「オレンジの丸囲み」内の論理構造のみを正解として解答欄に記述していた。つまり、「木を見て森を見ざる」の解答であったのである。

自己生成の運動が過去から未来へと四つの変容をみせ、構造的には4本の横軸となっているという論理構造の複雑な全体像は、「評論スキーマ」という「枠組み的な知識」が前提にして、演繹的な推論によって評論文を読まないと見えてこなかったということである。その結果、小問(五)の設問の趣旨も分からないままに、記述の方針を立ててしまっている。

★東大入試評論の過去問に窺えるテーマの傾向★

平成25年度も含めて平成28年度までの4年間、東大が出題した評論のテーマには全て「自他関係」という構造が背景にあります。25年度は「自他の関係」を「母語と原語」の関係で捉える内容、26年度は「分裂と統合」という精神作用に基づいた「自他の共感的関係」の在り方、27年度は「自他関係」の中で生成される「自己の変容」の姿、28年度は「個人と集団」という「自他関係」の中での本来的な知性の働き。

このように、自己と他者の相互理解という観点から人間理解を深める評論を、毎年のように選定している点に、東大の素材選定や問題作成上の姿勢が表れています。この傾向は、今後もあまり変わらないでしょう。

コラム:学習の転移(学んで学力が高まること)の実感は?

★読解力が高まった気がするだけで十分★

平成25年度からの東大二次試験評論を、論理構造のシンプルなものから複雑なものへと順に見てきましたが、「学習の転移」を実感できたでしょうか?評論問題の難度や抽象度って具体的に何を指しているかが理解できただけでも「学習の転移」は起きたってことです。

平成26年度の東大評論問題も、軸さえ確定してしまえば理解は早い。「スキーマ」をもたずに自前で論理構造を作ろうと四苦八苦するより、「評論スキーマ」を起動させてトップダウン的に評論問題を読むという習慣を今からでも身に付けることです。

数学で三角関数の問題を見たら、三角関数の定理や問題の学習から得た「三角関数スキーマ」という枠組みを前提に問題を解き始めるのと一緒のことです。三角関数の問題を目前にして「微積分スキーマ」を起動させる人はいないでしょう。同様に、評論問題なら「これは評論問題だ」、小説問題なら「これは小説問題だ」と「評論スキーマ」や「小説スキーマ」を起動する必要があるということです。

★ETSも、スキーマによる学習の転移に注目!★

皆さんもよく知っている「TOEFL」テストや「TOEIC」テストを作成しているアメリカのETS(Educational Testing Service)も、認知心理学や学習心理学における「学習の転移」や「スキーマ理論」に基づいてテスト開発をしている時代です。皆さんも「評論スキーマ」を読解力アップの足場にして、国公立大学の二次試験評論問題をサクサクっと読んでいきましょう。

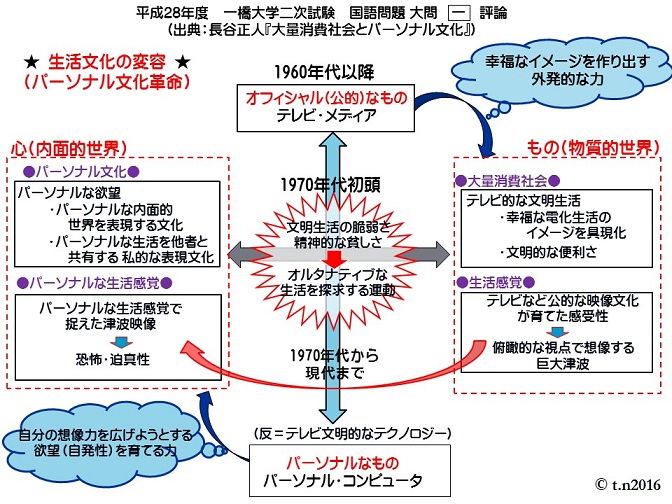

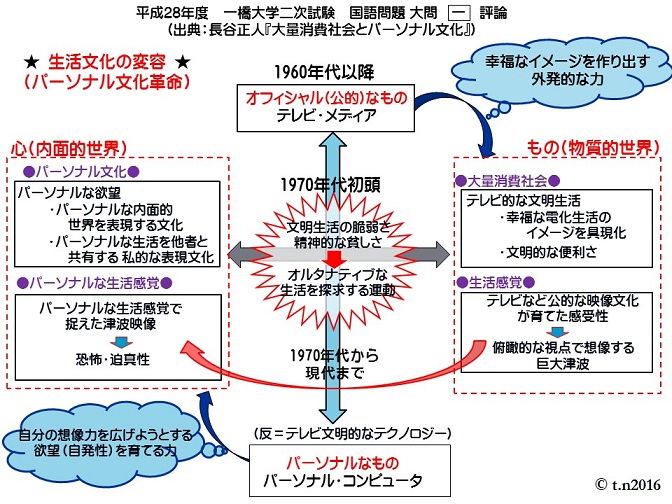

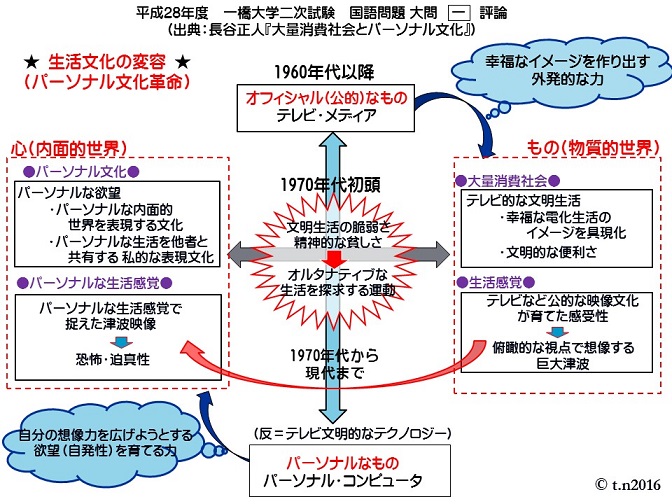

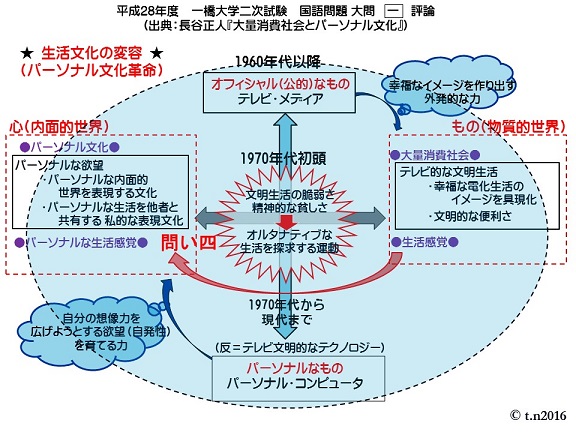

★オフィシャルなもの(テレビ映像)がパーソナルなもの(ホームムービー映像)を人々に共有させていく、という話★

平成28年度一橋大学二次試験「国語」における評論問題の大問一(出典:長谷正人氏『大量消費社会とパーソナル文化』)。

論理構造は、「物(大量消費社会)VS(個人の内面性)」「オフィシャル(テレビ)VSパーソナル(パソコン)」の二項対立軸が交差するシンプルで分かりやすくい。同年度の東京大学やその他の旧帝大系の評論問題と同様に、「評論スキーマ」を前提にした二項対立の観点から整理して論理の構造化が図れる。

一橋大学も、東京大学や大阪大学、東北大の評論などと同様に、全体の論理構造を踏まえて解答する問題を、小問として必ず出題する。

★全体の論理構造★

問題文は11個の段落で構成されている。先ず、段落順に ①~⑪ と番号を振っておこう。

段落①/②は、東日本大震災における津波の映像を流すテレビと現代の文明社会の関係性について。つまり、テレビが現代の電化製品に囲まれた文明を作り出したということ。

段落③~⑥は、60年代から70年代の間に起きた新たな潮流、つまり大量消費社会を疑う時代の潮流について。この新たな潮流(本文では文化革命とも言ってるが)を簡潔に言えば、物質的な豊かさの脆弱性に気づき、精神的な豊かさを目指す人々が現れたということ。

段落⑦~⑧は、パソコン普及に伴って70年代初頭に起きた新たな潮流が加速し、パーソナルな内面世界を他者と共有するために表現するという文化が育っているということ。

段落⑨~⑪は、①/②の話に戻って、テレビが流すあの津波映像の迫真性や恐怖・衝撃は、パソコンが育てたパーソナルな生活感覚によって捉えられた映像だということ。

★「公的なテレビ・メディア」VS「パーソナル・コンピュータ」という二項対立の軸と、「電化製品に囲まれた 大量消費社会」VS「個人的な内面世界の拡大(他者との共有)」という二項対立の軸

段落①の冒頭から段落⑤に到るまでに、「テレビ(テレビジョン、テレビ・メディアを含む)」という単語が8個も用いられる。そこでは、「テレビ」は1960年以降の大量消費社会、またはテレビに象徴される電化製品に囲まれた便利で幸福な文明生活のイメージを作り出したメディア(媒体:情報伝達の媒介手段)として語られている。さらに、段落⑧四行目では「テレビ映像といった、公的な映像文化」とも言い表している。

次に、段落⑤/⑥で言及された70年代初頭の「大量消費社会を疑う文化革命の潮流」が、段落⑦~⑪までに「パーソナル・コンピュータの普及」から始まって、9回も繰り返される「パーソナル」へと繋がっていく。ここで見逃してならないのは、段落⑧一行目~三行目にかけてパソコン普及によって「パーソナルな内面的世界を表現する文化」「パーソナルな生活を~他者と共有~私的な表現文化」を育成したと述べている点である。

以上に着目して整理すると、大勢の人間を対象にしたオフィシャルな(公的)な映像によって60年代以降の大量消費社会を作り上げた「テレビ・メディア」と、1970年代以降パーソナルな内面世界の拡大を育てた「パーソナル・コンピュータ」という本文全体の論理構造の骨格が明らかになっていく。

★「テレビ➡外発的な力」VS「パソコン➡内在的表現意欲の育成」

段落③四行目や段落④二・三行目で、人々が電化製品に囲まれた便利で幸福な電化生活を実現しようと努めるのはテレビ・メディアという外発的な力によるものだと語られている。

一方、パソコンは、段落⑦/⑧/⑩においての個々人の内面世界という心の内側から表現意欲を育成していると繰り返し述べている。

この外発的な力と内発性もしくは自発性の育成力の二項対立は、全体の論理構造図では吹き出しで示している。

✿ スマホでも見やすいように、もう一度、全体の論理構造図を次に示しておく。

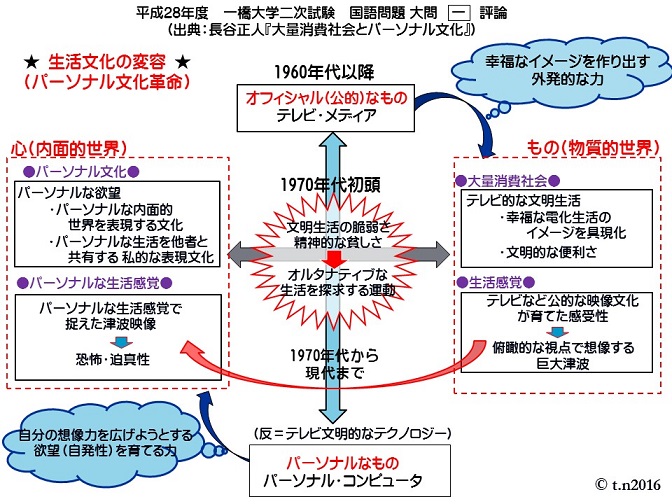

★小問の解説(問い三)★

問い一、問い二は、漢字と語句の意味なので、省略。

●問い三●

傍線部において、なぜ「テレビ」なのか?その答は、全体の論理構造の解説や構造図で既に明らかである。テレビが映し出している映像は、テレビに象徴される電化製品を始めとした現代の便利な文明生活という大量消費社会そのものが津波で押し流されていく状況である。

しかし、その映像が筆者に迫真的・衝撃的な力で恐怖を与えたのは、その映像が70年代以降におけるパーソナル・コンピュータの普及によって育てられた市井の個々人のパーソナルな生活感覚が捉えた津波映像だったから。

したがって、構造図の青い囲み「問い三(a)」だけで答えを作成すると、「テレビが作り出した安楽な文明生活の崩壊をテレビそのものが映している」という内容になっていまい、「文脈に即して」という設問の趣旨に対して不十分な解答になる。

大半の予備校(K塾や、衛星予備校のT進など)は、評論スキーマをもたずに「文脈に即して」という条件を、受講生に中途半端に理解させたままで、段落①/②の内容だけを踏まえた解答を作成しているのは残念である。

「文脈に即して」というのは「全体の論理構造を反映させて解答する」ということなのである。したがって、構造図の黄色い囲み「問い三(b)」の論理構造を解答に含ませていないと完答ではなくなる。

段落①/②の津波映像は、段落⑨~⑪でパソコンが育てたパーソナルな生活感覚によって捉えられた映像だと明示しており、だからこそ筆者はその映像に「迫真性や恐怖・衝撃」を受けたとはっきり述べているのだから。以下、正答例を二つ示そう。二つとも構造図の(a)と(b)を反映させて記述した例である。

正答例①:公的な影響力をもったテレビが作り出した文明生活の崩壊していく状況を、テレビ自らが市井の人々のパーソナルな生活感覚が捉えた映像によって迫真的に映し出しているから。(80文字)

正答例②:パソコンによって醸成されたパーソナルな生活感覚が捉えた文明生活の崩壊する悲劇的な状況を、その文明生活の幸福なイメージを作り出したテレビ自体が映し出しているから。(80文字)

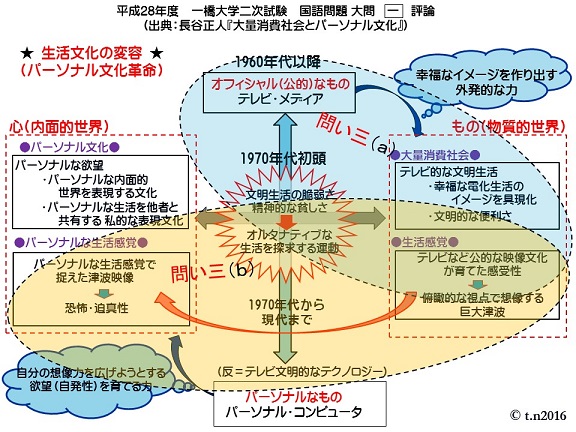

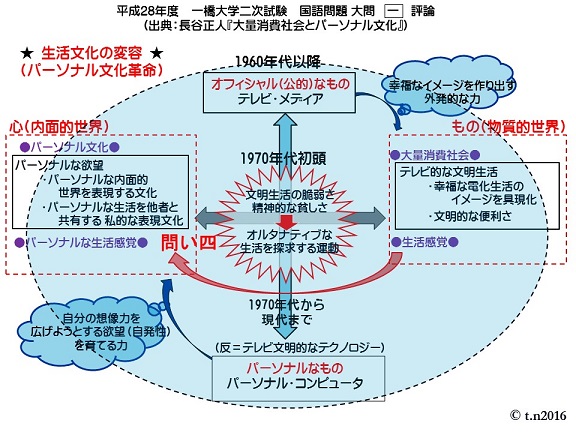

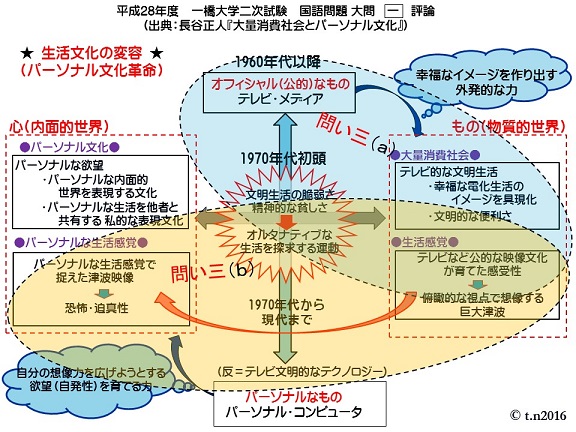

★小問の解説(問い四)★

●問い四●

既に前述した全体の論理構造の解説で、問い四では何を求められているかは明らかである。

テレビ・メディアがオフィシャルな(公的)な映像によって60年代以降の大量消費社会を作り上げたが、物質的な豊かさより精神的な豊かさを希求する70年代初頭のオルタナティブな生活運動を経由して、70年代以降のパーソナル・コンピュータ普及によって生まれたパーソナルな内面世界が拡大する文化という、構造図の横軸を文章化する。

構造図では、問い三で求められた「大量消費社会の生活感覚」VS「パーソナルな生活感覚」の構図は、問い四では不要なので削除して見やすくしている。

正答:公的な媒体が作り出した物質的な豊かさを求める大量消費文化が、パソコンの普及によって私的な内面世界を拡大しながら他者と共有するという表現文化へと変容していること。(80文字)